Querschnittlähmung verstehen

Was ist eine Querschnittlähmung? Welche Folgen hat sie für die betroffenen Personen? Wie gestaltet sich die Rehabilitation von querschnittgelähmten Menschen? Wir haben alle Facetten des Themas auf einen Blick für Sie zusammengestellt.

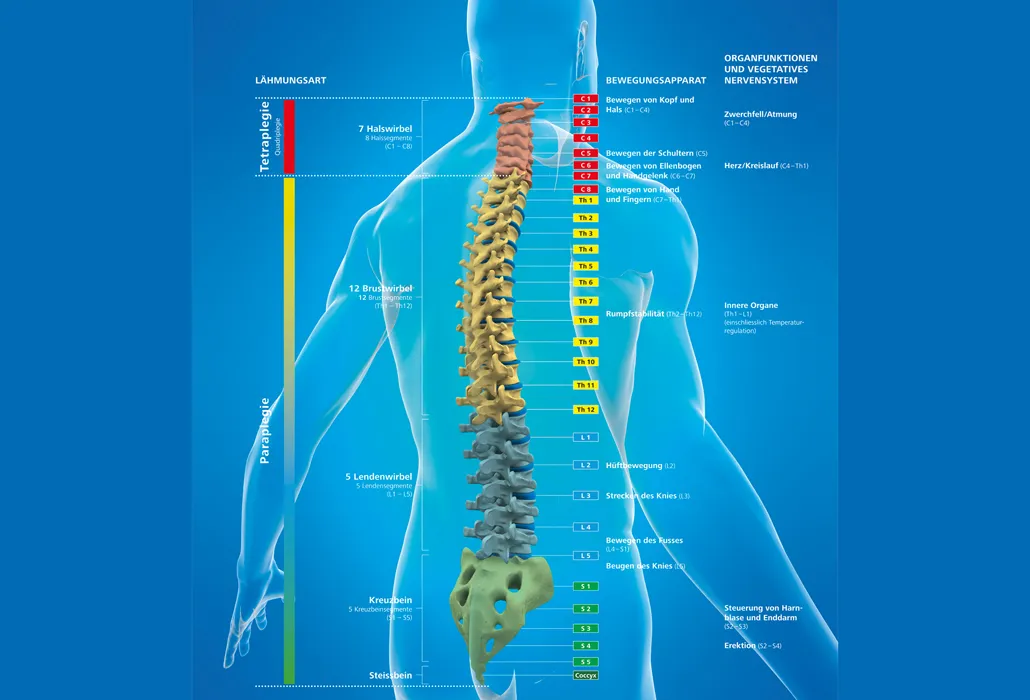

Auswirkung der Querschnittlähmung auf Muskeln und Organe

Je nach Verletzungshöhe des Rückenmarks sind unterschiedliche Organe, Muskeln und Empfindungen von der Lähmung betroffen. In unserer interaktiven Visualisierung erhalten Sie einen Überblick über die Auswirkungen einer Querschnittlähmung.

Bitte beachten: Für die Ansicht der Visualisierung muss ein PC, Laptop oder Tablet genutzt werden. Nutzen Sie gegebenenfalls den Seitenzoom zur idealen Darstellung der Visualisierung.

Querschnittlähmung als gravierender Einschnitt

Eine Querschnittlähmung verändert das gesamte Leben der Betroffenen. Sie können nicht mehr gehen und ihre Arme allenfalls nur noch eingeschränkt nutzen. Ebenso sind viele Körperfunktionen mitbetroffen. Früher war Querschnittlähmung mit einer hohen Sterblichkeitsrate verbunden. Heute bedeutet sie, zumindest in Ländern wie der Schweiz, nicht mehr das Ende eines lebenswerten und produktiven Lebens.

Historische Sicht

In den 1930er Jahren behandelte der amerikanische Neurochirurg Dr. Donald Munro am Boston City Hospital zum ersten Mal erfolgreich Querschnittpatienten.

1944 errichtete Sir Ludwig Guttmann eine Station für Querschnittgelähmte am Stoke Mandeville Hospital in Grossbritannien. Dies erfolgreich; die vorherrschende Sterberate von 80% im Bereich Querschnittlähmung ging zurück.

- Das Pflegepersonal drehte die Patientinnen und Patienten alle zwei Stunden.

- Es gab Hautpflege für Patientinnen und Patienten.

- Guttman führte ein besseres Blasenmanagement ein.

- Durch Physio- und Ergotherapie erhöhte sich die Funktionsfähigkeit der Betroffenen.

- Durch die ganzheitlichere Behandlung konnten auch die sozioökonomischen Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten erfüllt werden.

Sport als Therapieform

Guttmann legte grossen Wert auf sportliche Betätigung als Therapieform. Er rief die Stoke-Mandeville-Spiele ins Leben. Aus diesen gingen 1960 die Paralympischen Spiele hervor.

Vorbild für das Schweizer Paraplegiker-ZentrumSolche frühen Einrichtungen dienten als Vorbild für die Behandlung von Querschnittgelähmten im Vereinigten Königreich, den USA und anderen Ländern. So auch für das Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil.

Sir Ludwig Guttmann und Guido A. Zäch, der Gründer der Schweizer Paraplegiker-Stiftung, begegneten sich erstmals 1976. Damals erhielt Guttmann den Ehrendoktor der Medizinischen Fakultät der Universität Basel verliehen. Für Guido A. Zäch war der «Vater der Querschnittgelähmten» ein wegweisender Berater fachlicher Art.

Guido A. Zäch (r.) mit Sir Ludwig Guttmann.

Betroffene leben länger

Betroffene leben heute nicht nur länger, sie führen auch ein erfüllteres und produktiveres Leben als frühere Generationen. Diese Veränderung ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Eine bessere medizinische Versorgung von betroffenen Personen.

- Bessere notfallmedizinische Versorgung.

- Bessere Gesundheitsversorgung und Rehabilitation.

- Neuere Technologien, wie Beatmungsgeräte und angemessene Rollstühle stehen zur Verfügung.

- Zunahme der sozialen Dienstleistungen und zugänglichere Umwelt.

Veränderter Umgang mit Behinderung

Der Umgang mit Behinderung hat sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert. Dies, weil behinderte Menschen für vollständige Inklusion und Teilhabe in allen Bereichen der Gesellschaft gekämpft haben. Behinderung wird nicht mehr als individuelles Defizit angesehen, sondern wie folgt definiert:

Als Ergebnis der komplexen Interaktion zwischen individuellen gesundheitlichen Merkmalen, Funktionsfähigkeit und Aspekten der physischen sozialen und einstellungsbedingten Umwelt der betroffenen Person.

Prävention

Folgende Präventionsmassnahmen schlägt der WHO-Bericht über Querschnittlähmung vor:

- Die Ursache einer Querschnittlähmung vermeiden oder beseitigen, bevor das Problem entstehen kann. Z. B. Massnahmen zur Reduzierung von Strassenverkehrsunfällen.

- Eine frühe Diagnose und Behandlung ermöglichen und Behinderung einschränken. Das heisst: Frühzeitig zu erkennen, dass möglicherweise eine Querschnittlähmung durch eine Verletzung vorliegt. Danach erfolgt ein fachgerechter Transport der Verunfallten zu einer geeigneten Einrichtung und Zugang zur Erstrehabilitation.

- Nach der Rehabilitation Komplikationen reduzieren und eine erfolgreiche Eingliederung des Betroffenen in Familie, Gesellschaft und Beruf fördern.

Das wichtigste zum Thema Querschnittlähmung

Was ist Querschnittlähmung?

Die Schaltzentrale unseres Körpers ist das Gehirn. Es steuert via Rückenmark die Extremitäten und die inneren Prozesse wie Atmung, Kreislauf und Verdauung. Ist das Rückenmark beschädigt, so funktioniert die Informationsübertragung im Körper nicht mehr oder nur noch teilweise. Es kommt zu Lähmungen in Beinen und Armen. Diese sind abhängig von der Höhe der Schädigung im Rückenmark. Die Auswirkungen der Lähmung betreffen:

- die Bewegung der Beine und Arme sowie vom Rumpf

- die inneren Funktionen (Blasen-, Darm- und Sexualfunktion)

- Sensorik

Rückenmarkschädigungen entstehen bei Verletzungen der Wirbelsäule durch Unfälle (traumatisch) oder durch Krankheiten wie Tumore, Blutungen und Infektionen (nicht-traumatisch).

Ursachen für Querschnittlähmung

Ein bedeutender Anteil der Unfälle, die weltweit zu Querschnittlähmungen führen, sind berufsbedingt - etwa in der Baubranche, Landwirtschaft und im Bergbau. Die häufigsten äusseren Einwirkungen sind Stürze aus der Höhe oder herabfallende Gegenstände.

In der Freizeit und beim Sport sind die Ursachen für Querschnittlähmungen folgende:

- Fahrzeugzusammenstösse; etwa Motorräder, Rennautos.

- Stürze aus gleicher Höhe; etwa beim Rubgy oder Skifahren.

- Stürzen/Stolpern/Springen aus weniger als einem Meter Höhe; etwa ins flache Wasser springen.

- Stürzen/Stolpern/Springen, gestossen werden aus einem Meter Höhe oder mehr; etwa beim Klettern, Gleitschirmfliegen.

Traumatische (unfallbedingte) Ursachen

Diesen Lähmungsursachen liegen folgende Ereignisse zugrunde:

- Verkehrsunfälle

- Stürze

- Gewalt

Weitere Ursachen sind:

- Stürze aus gleicher Höhe, etwa beim Stolpern über einen Teppich.

- Stürze aus geringer Höhe, z.B. Treppensturz.

- Stürze aus einem Meter Höhe oder mehr, etwa von einem Pferd oder einem Gebäude.

- Stürze durch fallende Gegenstände. Beispielsweise ein Bergwerkschacht der einstürzt.

Ebenso häufig sind Verletzungen der Wirbelsäule durch den Gebrauch von Schusswaffen, Messern oder Bombenexplosionen.

Eine Kampagne der Schweizer Paraplegiker-Stiftung thematisiert Unfallursachen.

Nicht-traumatische (krankheitsbedingte) Ursachen

Dazu gehören weltweit:

- Übertragbare Krankheiten, wie Tuberkulose oder HIV

- Nicht-übertragbare Krankheiten, wie Krebs, degenerative Krankheiten der Wirbelsäule, Herz-Kreislaufkrankheiten

- Mangelernährung, z.B. Neuralrohrdefekte oder Vitamin B12-Mangel

- Komplikationen bei medizinischer Versorgung

Aufbau des Nervensystems

Das Nervensystem besteht aus einem zentralen und einem peripheren (äusseren) Teil.

Das Zentrale Nervensystem

Das zentrale Nervensystem besteht aus Gehirn und Rückenmark. Es erfasst, verarbeitet, speichert und sendet Informationen aus. Zusammen mit den Hormonsystemen steuert es die Leistungen aller Organsysteme und passt sich dabei den Anforderungen der Aussenwelt an.

Das Rückenmark leistet einen entscheidenden Beitrag dazu, die sensiblen Informationen zum Gehirn zu übertragen und die anschliessenden motorischen und autonomen Funktionen zu steuern.

Das Rückenmark

Das Rückenmark stellt selbst ein Nervenzentrum dar. Dieses kontrolliert z.B. das Stehen und Gehen, Blasen-, Darm und Sexualfunktion sowie auch Atmung, Temperatur- und Kreislaufregulation.

Es reicht vom Gehirn bis hinunter in den Bereich des ersten bis zweiten Lendenwirbels L1–L2. Ab dem Ende des Rückenmarks verläuft im Spinalkanal die Cauda equina (auch «Pferdeschwanz»genannt).

Lage des Rückenmarks

Das Rückenmark liegt als ein 40 – 45 cm langer, 8 – 10 mm breiter und 5 – 7 mm dicker Stab im Wirbelkanal. Dieser bietet dem empfindlichen Rückenmark einen guten Schutz vor mechanischer Beschädigung. Der Wirbelkanal befindet sich dabei meist direkt in der Bewegungsachse, sodass das Rückenmark auch durch extreme Verformungen der Wirbelsäule nicht abgeklemmt oder abgedreht wird - etwa bei Sportarten wie Akrobatik oder Gymnastik.

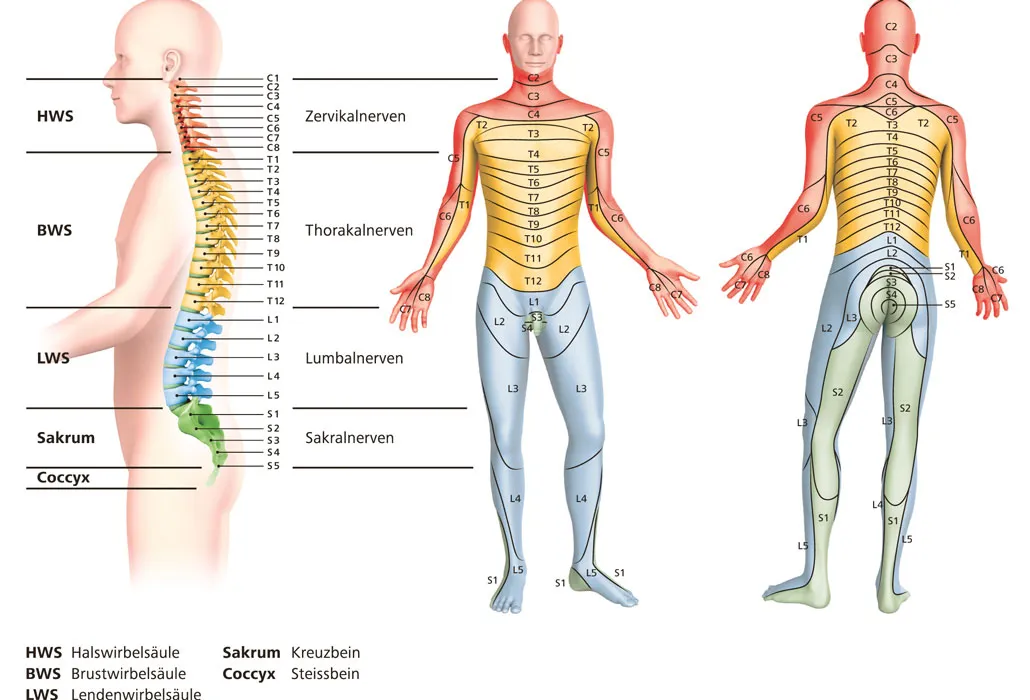

Unterteilung des Rückenmarkes in Segmente

Das Rückenmark selbst lässt sich gemäss den Nervenwurzeln in mehrere neurologische Segmente untergliedern. Es gibt 31 Paare von Nervenwurzeln:

- 8 zervikale (C1- C8)

- 12 thorakale (Th1- Th12)

- 5 lumbale (L1 – L5)

- 5 sakrale Nervenwurzeln (S1 – S5)

- 1 im Bereich des Steissbeins.

Durch die unterschiedliche Länge von Rückenmark und Wirbelsäule entspricht das neurologische Niveau nicht zwangsläufig den Wirbelsegmenten.

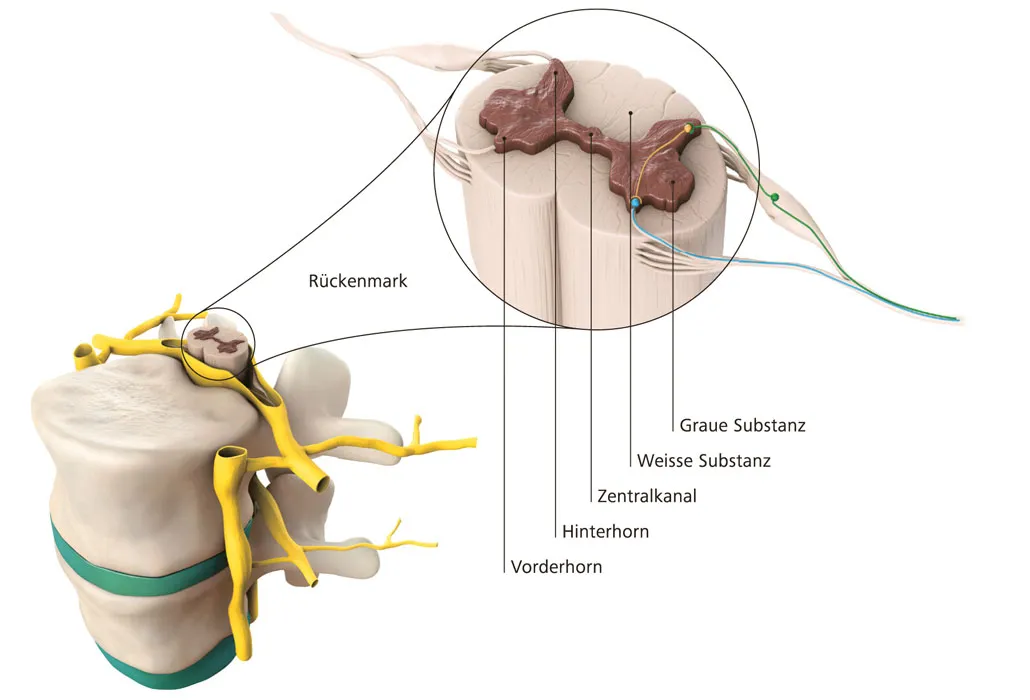

Der Aufbau des Rückenmarks

Aufbau des Rückenmarks.

Das Rückenmark besteht aus einer schmetterlingsförmigen grauen Substanz und einer weissen Substanz.

Die graue Substanz enthält vorwiegend Nervenzellen. Sie ist der Schaltapparat des Rückenmarks. Innerhalb der grauen Substanz sind zu unterscheiden:

- Die Nerven, die durch das Vorderhorn verlaufen. Sie versorgen die Skelettmuskulatur. Sie enthalten die für die motorische Funktion zuständigen Nervenzellen.

- Im Hinterhorn erreichen die für die sensiblen Funktionen zuständigen Nervenfasern aus der Peripherie das Rückenmark. Um bewusst wahrnehmen zu können, müssen die sensiblen Impulse / Informationen ins Grosshirn geleitet werden. Dort gelangen sie als sensible Wahrnehmung in unser Bewusstsein.

Die weisse Substanz enthält die auf- und absteigenden Nervenfasern. Sie stellt die Leitungsverbindungen innerhalb des Rückenmarks dar.

Das periphere Nervensystem

Das periphere Nervensystem hat zwei Teile:

- Das somatische System, ihm unterliegen unser Wille und Willkür.

- Das autonome System, es steuert selbstständig (= autonom) die inneren Vorgänge und Regelkreise des Körpers, ohne dass man darauf bewusst Einfluss nehmen könnte.

Das somatische Nervensystem

Das somatische System besteht aus dem sensorischen Teil, der für die ganze Wahrnehmung zuständig ist, also Berührung, Schmerz, Temperatur, Vibration etc. Bei einem Ausfall fehlen dem Hirn die nötigen Informationen.

Der motorische Anteil ist für die Skelettmuskulatur zuständig und steuert diese nach unseren Plänen und unserem Willen. Ein Ausfall dieses Systems führt zu Lähmungen der Muskeln.

Das autonome Nervensystem

Das autonome Nervensystem steuert und regelt die inneren Vorgänge des Körpers, auf die wir keinen willentlichen (willkürlichen) Einfluss haben:

- Herzfrequenz

- Blutdruck und Atmungsregulation über die Verdauung

- Sekretion von Drüsen

- Schwitzen

- Blasen- und Darmentleerung

- Sexualfunktionen

Das autonome Nervensystem besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen: dem sympathischen und dem parasympathischen System.

Darstellung sympathisches und parasympathisches System.

Das sympathische System («Sympathicus») dient dazu, körperliche Leistung zu ermöglichen, zu arbeiten, aufmerksam zu sein und schnell zu reagieren.

Das parasympathische System («Parasympathicus») ist der Gegenspieler, der dazu dient, sich zu erholen, zu schlafen, zu verdauen und den Körper zu entspannen und zu regenerieren.

Der Sympathikus und der Parasympathikus arbeiten beim gesunden Menschen antagonistisch (gegensätzlich). Beide befinden sich jedoch meistens in einem gesunden Gleichgewicht. Beim querschnittgelähmten Menschen ist dieses Gleichgewicht gestört. Als Folge können viele, zum Teil lebensbedrohende Probleme entstehen.

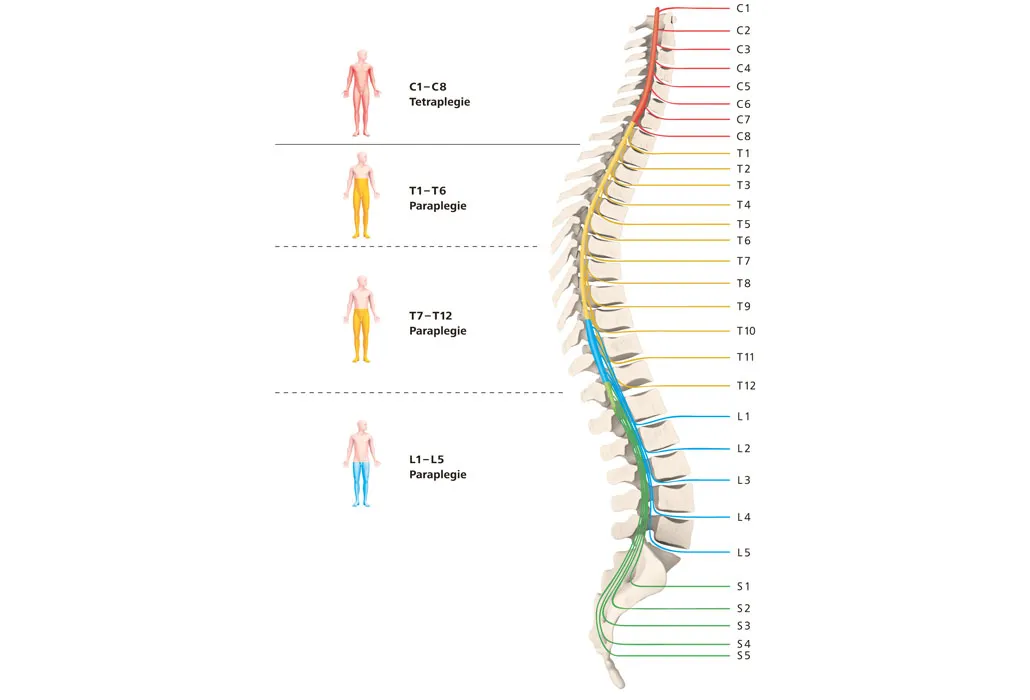

Arten von Querschnittlähmungen:

Paraplegie/TetraplegieDie Art und Schwere einer Querschnittlähmung wird durch die Höhe der Verletzung am Rückenmark und das Ausmaß des dadurch entstandenen Schadens bestimmt. Man unterscheidet dabei zwischen einer kompletten und einer inkompletten Lähmung, je nachdem, ob die Nervenbahnen vollständig oder nur teilweise durchtrennt sind.

Lähmungshöhen Paraplegie/Tetraplegie

Paraplegie

Bei Paraplegikerinnen und Paraplegikern ist die untere Körperhälfte (Beine, Gesäss, Bauch- und unterer Brustbereich) von der Querschnittlähmung betroffen.

Die Verletzung liegt in diesem Fall im Brustwirbel-, Lendenwirbel oder Sakralbereich. Menschen mit einer Paraplegie haben keine Funktionseinschränkungen in den Armen.

Tetraplegie

Bei einer Tetraplegie liegt die Verletzung des Rückenmarks im Halswirbelbereich. Nebst den Beinen und dem gesamten Rumpf sind von der Lähmung auch die Arme und Hände betroffen.

Wie stark die Armfunktionen eingeschränkt sind, hängt von der Verletzungshöhe ab. Je weiter unten, desto mehr Restfunktionen bleiben in den Armen erhalten. Bei einer Tetraplegie ist auch die Atemmuskulatur mitbetroffen. Liegt die Lähmung oberhalb von C3 auf der Höhe des 3. Halswirbels, ist die Atmung so stark eingeschränkt, dass man auf maschinelle Unterstützung angewiesen ist.

Auswirkungen auf Organe

Rückenmarkverletzungen führen auch zu anderen Fehlfunktionen in den Organsystemen, da die versorgenden Nerven ebenfalls im Rückenmark verlaufen. Bei Verletzungen oberhalb des 6. Brustwirbels ist das autonome Nervensystem mitbetroffen. Dies kann zu Fehlfunktionen im Kreislaufsystem führen. Unabhängig von der Verletzungshöhe sind Blasen-, Darm- und Sexualfunktion häufig gestört. Grund: die Nerven, die diese Funktionen steuern, treten ganz unten im Sakralbereich aus der Wirbelsäule aus.

Inkomplette und komplette Querschnittlähmung

Klassifikation von LähmungenAuch Fussgänger können querschnittgelähmt sein...

Komplette Querschnittlähmung

Es sind keine motorischen und sensorischen Funktionen mehr vorhanden. Das Rückenmark ist komplett durchtrennt.

Inkomplette Querschnittlähmung

Das Rückenmark ist nur teilweise durchtrennt. Es sind noch gewisse Empfindungen und Bewegungen unterhalb der Läsionshöhe möglich. Dennoch ist die Verletzung gravierend. Sie kann erhebliche Schädigungen zur Folge haben. Die Gehfähigkeit kann - z.T. eingeschränkt - erhalten bleiben. Die Funktion der Blase und des Darmes ist meistens betroffen.

Klassifikation von Lähmungen

Komplette oder inkomplette Lähmungen werden heute nach den Kriterien der ASIA (American Spinal Injury Association) in 5 Kategorien von A–E eingeteilt.

- AIS A

Komplette Lähmung, keinerlei motorische oder sensible Funktionen.

- AIS B

Inkomplette Lähmung, sensible Funktionen bleiben erhalten, aber keine motorischen Funktionen unterhalb des Lähmungsniveaus vorhanden.

- AIS C

Inkomplett, sensible und motorische Funktionen unterhalb des Lähmungsniveaus sind erhalten. Die Kennmuskeln sind jedoch so schwach, dass sie funktionell nicht eingesetzt werden können.

- AIS D

Inkomplett, sensible und motorische Funktionen unterhalb des Lähmungsniveaus bleiben erhalten. Die Kraft in den Kennmuskeln ist so stark, dass sie funktionell eingesetzt werden können. Etwa stehen für Transfers, evtl. Gehen mit Hilfsmitteln.

- AIS E

Motorische und sensible Funktionen sind normal.

Tauchen Sie in weitere Wissenswelten ein

Quellen

Schweizer Paraplegiker-Zentrum (Hrsg.). (2017). Leben mit einer Querschnittlähmung: Kap. 1/2 (1. Auflage). Nottwil: Schweizer Paraplegiker-Zentrum.

Koch, H. G. (2018). Querschnittlähmung verständlich erklärt. Unveröff. Manuskript, Schweizer Paraplegiker-Vereinigung. (Bestellbar ab Herbst 2018)

Werden Sie jetzt Mitglied und erhalten Sie im Ernstfall 250 000 Franken.