Auswirkungen und Komplikationen

Ob unfall- oder krankheitsbedingt: Querschnittlähmung bedeutet ein erhebliches Gesundheitsproblem und kann lebensbedrohlich sein.

Die Auswirkungen von Querschnittlähmung im gesellschaftlichen Bereich hängen nicht unbedingt vom Schweregrad der Verletzung ab. Gesellschafts- und Umweltfaktoren stehen im Vordergrund. Insbesondere, ob die Betroffenen Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung haben. Richtig behandelt, muss eine Querschnittlähmung nicht tödlich verlaufen oder jemanden davon abhalten, einen Beruf auszuüben, eine Familie zu haben und ein erfolgreiches Leben zu führen.

Um dies sicherzustellen und Komplikationen vorzubeugen, sind drei Punkte wichtig:

- Versorgung vor der Krankenhauseinlieferung und die Erstversorgung im Krankenhaus

Ohne die richtige Erstversorgung kann eine Querschnittlähmung lebensbedrohlich sein. Zudem verringern sich die Chancen, dass die Betroffenen später unabhängig leben können. - Post-akute medizinische Versorgung und Rehabilitationsdienste

Während der Rehabilitation gilt es sicherzustellen, dass die Patientinnen und Patienten eine maximale Funktionsfähigkeit ihrer körperlichen Möglichkeiten erreichen. Betroffene Personen sollen so unabhängig wie möglich leben, um Schule, Ausbildung, Studium oder Arbeit wieder aufzunehmen. Dabei spielen angemessene Hilfsmittel eine essenzielle Rolle. Beispielsweise soll eine querschnittgelähmte Person in einem individuell angepassten Rollstuhl sitzen. Ohne Zugang zu Rehabilitation und unterstützenden Hilfsmitteln besteht wenig Hoffnung, am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. - Erhalten der Gesundheitsversorgung nach der Rehabilitation

Zurück im Alltag ist es notwendig zu gewährleisten, dass eine betroffene Person die entstehenden Komplikationen vermeiden oder überleben kann. Beispiele dazu sind Harnweginfektionen, Dekubitus (Druckgeschwür) und Verletzungen durch Überbeanspruchung. Hat eine Person mit Querschnittlähmung keinen oder wenig Zugang zur medizinischen Grundversorgung, ist es wahrscheinlicher, dass sie frühzeitig stirbt.

Individuelle Behandlung notwendig

Von der Lähmungshöhe (Läsionshöhe) hängt ab, welche Körperteile und Organe von der Lähmung betroffen sind. Zudem können Personen mit Querschnittlähmung an allen weiteren Erkrankungen leiden, wie andere Menschen auch.

Deshalb ist es wichtig, dass Medizinerinnen und Mediziner bei Diagnostik, Behandlung und Nachbehandlung die Besonderheiten der querschnittgelähmten Person immer berücksichtigen.

Beispiele

- Ein Muskelriss an der Schulter einer Person mit Querschnittlähmung muss chirurgisch versorgt werden. Denn die Schulter ist durch das Rollstuhlfahren ungleich höher belastet. Funktionsfähige Schultern sind deshalb ein wichtiges Kriterium für die Mobilität der Rollstuhlfahrer.

- In der Nachbehandlung ist ein querschnittgelähmter Mensch oft in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens auf die Unterstützung durch paraplegiologisch erfahrene Fachpflege angewiesen. Diese sollen nicht nur vorübergehend die Blasen-und Darmentleerung sicherstellen, sondern auch für eine hautschonende Lagerung nachts sorgen, um Druckstellen (Dekubitus) zu verhindern.

Nicht wenige Betroffene treten erst dann in ein Paraplegiker-Zentrum ein, wenn Folgeschäden im Normalspital bereits entstanden sind. In Paraplegiker-Zentren wie etwa dem Schweizer Paraplegiker-Zentrum, können Betroffene unter einem Dach von einem breiten Therapieangebot profitieren. Die Patientinnen und Patienten können auf berufsgruppenübergreifende Teams aus verschiedenen Fachärzten sowie aus paraplegieerfahrenen Therapeuten und Pflegenden zählen.

Komplexe Auswirkungen einer Querschnittlähmung

Bei einer Querschnittlähmung ist das Nervensystem geschädigt. Dies verhindert, dass sensorische und motorische Informationen unterhalb der Verletzungshöhe (Läsion) von und zum Gehirn geleitet werden.

Die Auswirkungen der Querschnittlähmung auf die Funktionsfähigkeit hängt von folgenden Punkten ab:

- Höhe der Verletzungen (Paraplegie oder Tetraplegie)

- Schwere der Verletzungen (komplette oder inkomplette Querschnittlähmung)

- Verfügbare Gesundheitsversorgung

Die Auswirkungen einer Querschnittlähmung beschränken sich nicht nur auf die Bewegung der Arme und Beine. Sie betreffen auch:

- Blasen- und Darmfunktionen

- Funktion von Organen, Lunge, Herz etc.

- Sexualfunktionen

- Spürsinn, z.B. Empfinden von Kälte oder Wärme

Blasenmanagement

Der Ausfall des autonomen Nervensystems durch die Rückenmarkschädigung betrifft vor allem auch die Blase und den Darm. Querschnittlähmte Menschen verspüren deshalb oft keinen Harn- und Stuhldrang mehr. Dies, obwohl Blase und Darm stark gefüllt sind. Dies ist eine der schwerwiegendsten Folgen einer Querschnittlähmung.

Wird die Blase nicht regelmässig entleert, führt dies häufig zu Komplikationen wie z.B.:

- Harnweginfektionen

- Inkontinenz

- Verstopfung

- Steinen in den Nieren und Harnwegen

- Nierenversagen

Das Thema der Blasen- und Darmentleerung (Blasen- und Darmmanagement) gehört somit ab Eintritt der Querschnittlähmung zum Alltag der Frischverletzten.

Anfänglich unterstützen Pflegefachpersonen die Patientinnen und Patienten beim Entleeren der Blase. Doch es ist wichtig, dass querschnittgelähmte Personen lernen, sich soweit möglich selbst zu katheterisieren.

Wie wird die Blase entleert?

Wie man mit einer Querschnittlähmung die Blase entleeren kann, hängt von der Art der Blasenlähmung (spastisch oder schlaff) ab. Dazu gibt es unterschiedliche Hilfsmittel:

- Kondomurinale

- Blasenkatheter

- Blasenstimulator

Auch Menschen mit tiefer Tetraplegie haben diese Möglichkeit.

Wie häufig muss die Blase entleert werden?

Zu Beginn wird der Selbstkatheterismus in 3 – 4 stündlichen Abständen durchgeführt. Auch nachts. Die Abstände richten sich nach der Blasenfüllung. Achtung: es sollten nicht mehr als 500 ml Urin in der Blase sein. Sonst besteht die Gefahr der Blasenüberdehnung. Wer die eigenen Trinkgewohnheiten beobachtet und anpasst, kann die Katheterisierungszeiten beeinflussen. So ist es z.B. denkbar, nachts eine längere Pause einzulegen.

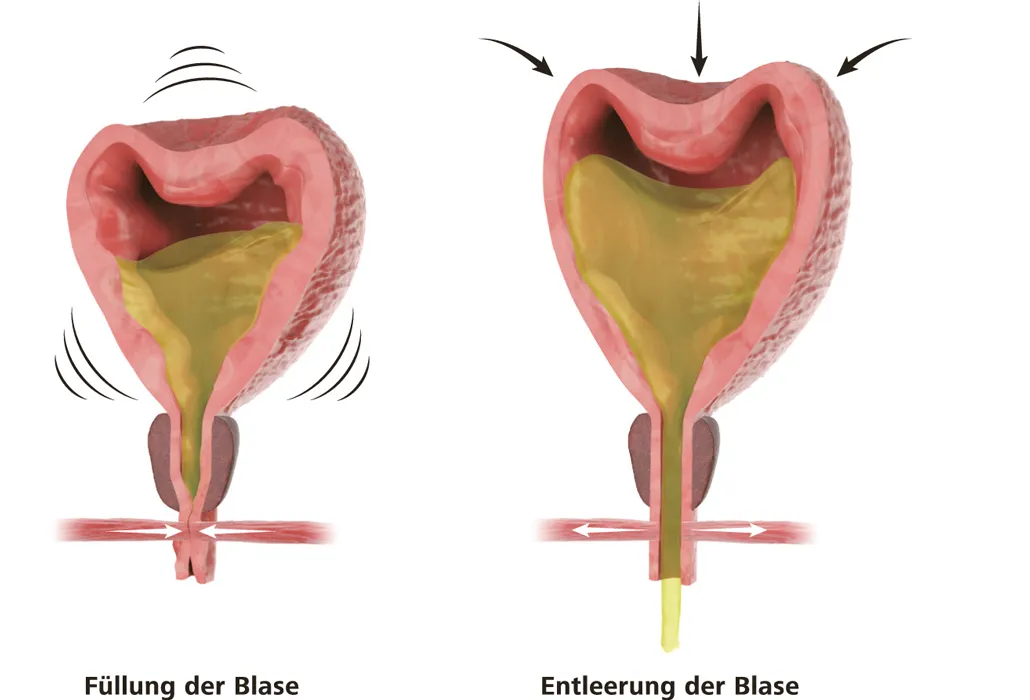

Steuerung der Blasenentleerung

So funktioniert die Blasenentleerung.

Bei Menschen ohne Querschnittlähmung ist der Blasenmuskel im entleerten Zustand und während der Füllung der Blase entspannt. Der Schliessmuskel hingegen ist angespannt und die Blase verschlossen. Die Nerven der Blasenwand registrieren die Dehnung der Blase. Sie leiten bei Füllung eine Botschaft an das Gehirn weiter. Bei der Blasenentleerung wird willentlich der Schliessmuskel der Blase entspannt und gibt somit die Öffnung zur Harnröhre frei.

Bei querschnittgelähmten Personen entwickelt sich je nach Verletzung, eine spastische oder eine schlaffe Blase.

Spastische Blasenlähmung

Die Information über den Füllungszustand der Blase wird von Dehnungsrezeptoren an der Blasenwand registriert. Diese melden die Information über die Blasennerven (Sakralnerven S2 – S4) in das Rückenmark weiter. Die Eintrittsstelle dieser Nerven liegt unterhalb des 12. Brustwirbels. Sie wird Miktionszentrum genannt. Gelangt die Information vom Miktionszentrum nicht bis zum Gehirn, kommt auch keine Antwort dorthin zurück. Die Folge:

- Die vorhandene Information «Blase gefüllt» geht unmittelbar als Befehl zum Urinlösen an die Blasenmuskulatur zurück. Ein Reflexbogen entsteht: Auf einen Reiz folgt sofort eine Muskelaktivität. Die Blase entleert sich immer dann, wenn der Reiz stark genug ist, damit die Dehnungsrezeptoren die Information auf den Weg schicken. Dies wechselt aber dauernd. Sodass der Reflexbogen bei unterschiedlichen Füllstati der Blase ausgelöst wird. Die Reflexblase hat somit keine verlässliche Füllmenge mehr.

Zudem wird die Blasenmuskulatur durch einen Reflex zum Wasserlösen stimuliert. Gleichzeitig entspannt sich jedoch der Schliessmuskel nicht. Resultat:

- Blase und Schliessmuskel arbeiten nicht miteinander, sondern gegeneinander. Als Folge kann in der Blase ein hoher Druck entstehen. Der wiederum kann zu Inkontinenz und im Laufe der Zeit aufgrund eines Refluxes zu Schädigungen der Nieren führen.

Schlaffe Blasenlähmung

Findet eine Verletzung unterhalb des zwölften Brustwirbels statt, wird die Blase in der Regel schlaff gelähmt sein. Die Blasennerven übermitteln Informationen vom Rückenmark zur Blase und umgekehrt. Sind diese geschädigt, ist die Weiterleitung der Informationen gestört oder unmöglich. Es findet somit kein Informationsaustausch zwischen Blase und Gehirn statt. Die Betroffenen haben keine Möglichkeit, ihre Blase willentlich zu entleeren. Die Blase bleibt schlaff und ohne Aktionsmöglichkeit. Obwohl sie eigentlich intakt ist.

Darmmanagement

Im Normalfall läuft die Stuhlentleerung (Defäkation) reflexartig ab. Sie lässt sich jedoch willentlich beeinflussen. Via Nervenbahnen gelangen Impulse zum Defäkationszentrum im Rückenmark, wenn der Enddarm (Ampulle) genügend gefüllt und gedehnt ist. Im Grosshirn wird die Empfindung «Stuhldrang» ausgelöst.

Das Defäkationszentrum steuert die Muskulatur des Enddarms. Diese lässt den inneren Schliessmuskel erschlaffen. Zugleich spannt sich die äussere Muskulatur des Enddarms an. Der Stuhlgang wird nach aussen getrieben. Eine anhaltende Anspannung von Zwerchfell und Bauchmuskeln unterstützt den Vorgang. Es ist deshalb möglich, die Stuhlentleerung über eine gewisse Zeit hinauszuzögern, denn der äussere Schliessmuskel lässt sich willentlich anspannen.

Darmentleerung bei Querschnittgelähmten

Dehnungsrezeptoren an der Darmwand registrieren die Information über den Füllungszustand des Enddarmes. Normalerweise wird diese Information via Defäkationszentrum ans Gehirn weitergeleitet. Durch die Läsion im Rückenmark gelangt die Information «Stuhldrang» nicht vom Darm ins Rückenmark. Die Stuhlentleerung kann nicht mehr willentlich gesteuert werden. Die Betroffenen verspüren keinen Stuhldrang mehr.

Schlaffe Darmlähmung

Das Gehirn kann die Stuhlentleerung also nicht mehr willentlich steuern. Die Darmwand transportiert den Stuhlgang nicht weiter. Der äussere Schliessmuskel ist schlaff und kann den Stuhlgang nicht zurückhalten. Bei einer schlaffen Darmlähmung kommt es deshalb häufig zu Inkontinenz. Um dies zu verhindern, ist tägliches Abführen des Stuhles notwendig.

Spastische Darmlähmung

Durch die Läsion im Rückenmark gelangt die Information «Darm gefüllt» nicht bis zum Gehirn. Das Defäkationszentrum sendet die Information unmittelbar an die Darmmuskulatur zurück. Die Betroffenen können die Stuhlentleerung ebenfalls nicht mehr willentlich steuern. Die Darmwand transportiert den Stuhlgang weiter. Der Schliessmuskel bleibt aber geschlossen. Bei einer spastischen Darmlähmung ist es möglich, den Darm zu trainieren. Sodass der Darm nur alle zwei Tage entleert werden muss. Ernährungsgewohnheiten sowie Trinkmenge beeinflussen den Stuhlgang.

Sexualfunktionen

Querschnittlähmung beeinträchtigt die Sexualfunktionen der Betroffenen in diversen Aspekten. Beispielsweise bei Erregung, Reaktion, sexueller Entfaltung und Fruchtbarkeit.

- Bei Männern tritt eventuell eine komplette oder teilweise Beeinträchtigung bei der Peniserektion und Ejakulation auf. Das hat Folgen für die Fruchtbarkeit.

- Bei Frauen ist nach der Verletzung allenfalls der Menstruationszyklus unterbrochen. Dieser normalisiert sich jedoch nach ein paar Monaten wieder, und sie können schwanger werden.

Veränderungen in der Sexualfunktion können sich erheblich auf die Lebensqualität von Querschnittgelähmten auswirken.

Veränderte Sexualfunktionen bei Männern

Bei Männern mit einer Querschnittlähmung kann es zu Erektionsproblemen «erektile Dysfunktion» kommen. Es ist damit unmöglich, eine ausreichende Erektion zu erreichen und aufrecht zu erhalten. Höhe und Vollständigkeit der Querschnittlähmung spielen eine Rolle. Die Behandlung der erektilen Dysfunktion erfolgt heute überwiegend durch Medikamente. Mechanische Hilfsmittel wie Vakuumpumpen, Schwellkörperimplantate gibt es auch. Die Orgasmusfähigkeit ist fast immer betroffen. Manche querschnittgelähmte Männer empfinden den Orgasmus als unangenehm, weil bei ihnen beispielsweise spastische Reaktionen in den Beinen auftreten. Bei sensibel inkompletten Lähmungen können Orgasmusgefühle den Empfindungen vor dem Eintreten der Querschnittlähmung entsprechen.

Fruchtbarkeit

Für Männer ist es trotz der Querschnittlähmung möglich, genetisch eigene Kinder zu zeugen. Erektion und Ejakulation können erhalten bleiben. Ebenso eine ausreichende Samenqualität. Bei eingeschränkten oder fehlenden Funktionen gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, einen Kinderwunsch zu erfüllen.

Veränderte Sexualfunktionen bei Frauen

Bei einer querschnittgelähmten Frau können die körperlichen Zeichen der sexuellen Erregung je nach Lähmungshöhe vermindert auftreten oder ganz fehlen. Dies bedeutet nicht, dass sie keine Lust empfindet. Der Orgasmus kann je nach Lähmungshöhe weiterhin auftreten oder ausbleiben. Die Frauen nehmen ihn verändert, überhaupt nicht oder als unangenehm wahr. Etwa weil eine Bein- und Bauchspastik oder eine autonome Dysregulation auftritt.

Mutter sein mit Querschnittlähmung ist möglich.

Fruchtbarkeit

Kurz nach dem Eintreten einer traumatisch bedingten Querschnittlähmung kann die Menstruation ausfallen. Diese setzt aber nach zwei bis zwölf Monaten wieder ein. Eine Empfängnis ist bei einer querschnittgelähmten Frau trotzdem problemlos möglich. Die Eireifung und der Eisprung sind hormonell gesteuert. Querschnittlähmte Frauen können eine ganz normale Schwangerschaft haben. Es gilt ein paar Dinge zu beachten. Etwa wie sich Wehentätigkeit interpretieren lässt, anpassen der Hilfsmittel, wie z.B. des Rollstuhls.

Geburt

Die Entbindung kann grundsätzlich spontan und unkompliziert verlaufen. Auch wenn die Mutter nicht aktiv mitpresst. Die Voraussetzungen für einen Kaiserschnitt unterscheidet sich nicht von der bei Frauen ohne Rückenmarkläsionen. Eine Ausnahme sind hoch gelähmte Schwangere mit autonomen

Dysregulationen (Kopfschmerzen, Schweissausbrüche, Pulsverlangsamung und Beeinträchtigung der Nasenatmung). Bei Frauen mit einer Lähmung auf dem Niveau T6 und höher, sollte die Geburt unter Periduralanästhesie erfolgen.

Atmung bei Querschnittgelähmten

So funktioniert die Atmung

Bei der Einatmung senkt sich das Zwerchfell, gleichzeitig heben sich die Rippen. In dem entstandenen Zwischenraum herrscht ein Unterdruck, sodass die Lungen auseinandergezogen werden – Luft strömt ein. Diese für die Einatmung notwendige Druckdifferenz kann die Lunge selber nicht herstellen, da sie keine Muskulatur hat. Erforderlich zum Einatmen sind daher das Zwerchfell als Hauptatemmuskel sowie die Atemhilfsmuskulatur (z. B. äussere Zwischenrippen-(Interkostal-) Muskeln und Bauchmuskeln). Die Einatmung ist ein aktiver Vorgang.

Die Ausatmung ist hingegen ein passiver Vorgang. Nach der Einatmung entspannt sich das Zwerchfell und geht in seine kuppelförmige Ausgangssituation zurück. Die Muskulatur von Bauch-, Brust- und Zwischenrippen entspannt sich, die Rippen senken sich und das elastische Lungengewebe zieht sich zusammen – die Atemluft strömt aus der Lunge.

Die beiden Lungenhälften liegen wie in Höhlen im Brustkorb. Die Lungen sind aussen mit einem Lungenfell überzogen, die Rippen innenseitig mit einem Rippenfell ausgekleidet. Diese beiden Felle bilden zusammen das Brustfell, welches dafür sorgt, dass die Lunge nicht in sich zusammenfällt (kollabiert). Zwischen Lungen-und Rippenfell befinden sich wenige Milliliter Flüssigkeit, sodass die beiden beim Ein- und Ausatmen ohne Reibung aneinander vorbeigleiten können.

Steuerung der Atmung

Die Atmung wird im Atemzentrum gesteuert. Es sitzt an der Stammhirnbasis, wo das Gehirn ins Rückenmark übergeht. Hier werden die Anzahl der Atemzüge, der Atemrhythmus und die Atemtiefe reguliert.

Diese Steuerung erfolgt über verschiedene Mechanismen wie den Zwerchfellnerv, die Nerven der Atemhilfsmuskulatur und chemische Vorgänge im Blut (Veränderung des Sauerstoff-Kohlendioxydgehalts).

Atmung bei Querschnittgelähmten

Je höher das Lähmungsniveau, desto stärker ist die Atemhilfs-Muskulatur betroffen. Weil; das Zwerchfell, der Hauptmuskel für die Einatmung, wird von Nerven zwischen C3 und C5 versorgt. Querschnittgelähmte Menschen haben oft einen teilweisen oder vollständigen Ausfall der Bauchmuskulatur. Fällt das Zwerchfell aus, ist keine eigene Atmung mehr möglich – man braucht eine Beatmungsmaschine.

Der Ausfall dieser Atemhilfs-Muskeln ändert zudem die physiologische Atemmechanik:

- Der Bauchmuskulatur fehlt die Muskelspannung, die Bauchorgane sinken nach unten.

- Das Zwerchfell flacht ab. Es ist weniger beweglich, bringt weniger Kraftentwicklung auf, die für die Einatmung notwendig ist.

- Der gelähmte Anteil des Brustkorbes hebt sich nicht mehr an. Er wird durch Zug des Zwerchfells nach unten gezogen.

- So wird die Lunge während der Einatmung unvollständig und ungleichmässig auseinandergezogen. Weniger Luft kann in die Lungen strömen.

Das Atemzugvolumen ist somit kleiner und die Lungen sind ungleichmässig belüftet. Geschieht dies über längere Zeit, können die kleinen Atemwege auch ganz unbelüftet bleiben, kollabieren oder «verkleben». Dies ist einer der Gründe, warum bei querschnittgelähmten Menschen auf eine Atemtherapie geachtet werden muss. Beispielsweise durch Inhalationstherapie oder Abhusten und Sekretmobilisation.

Beatmete Patientin.

Beatmung und Entwöhnung vom Beatmungsgerät

Bei höheren Lähmungen ist es unter Umständen notwendig, dass Patienten (über eine gewisse Zeit) invasiv, über eine Trachealkanüle, beatmet werden müssen. Bei Beatmung über eine Trachealkanüle ist sowohl Sprechen als auch Essen und Trinken erschwert.

«Weaning» nennt sich hingegen der Prozess der Entwöhnung vom Beatmungsgerät. Etwa nach langwierigen Beatmungsphasen auf der Intensivstation. Er stellt bei den meistens an mehreren Erkrankungen leidenden Patienten eine Herausforderung für die Spitäler dar; professionelles Wissen mit entsprechenden spezialisierten Ressourcen ist dazu notwendig.

Weaning im Schweizer Paraplegiker-Zentrum

Das Schweizer Paraplegiker-Zentrum hat die Kernkompetenz «Weaning» bei Querschnittgelähmten im Laufe der Jahre hoch entwickelt und kontinuierlich verbessert. Bei hohen Lähmungen gehören Beatmung, Weaning, Einstellen auf eine Heimventilation, Kanülen-Management und komplexes Atemwegsmanagement zum Alltag.

Hierfür steht im Swiss Weaning Centre ein interdisziplinäres eingespieltes Team aus Intensivmedizinern, Pneumologe, Rehabilitationsmedizinern, Logopäden, Physio- und Ergotherapeuten rund um die Uhr zur Verfügung; für Patienten mit oder ohne Querschnittlähmung. Die Entwöhnungstherapie erfolgt für beatmete Patienten sowohl auf Intensiv- wie Normalstation. Für die Fälle mit der Notwendigkeit zur Heimventilation wird diese kompetent angepasst und von «Flying Nurses» sogar zu Hause mitbetreut.

Patientin mit einer Trachealkanüle.

Komplikationen

Behandelt man eine Querschnittlähmung nicht angemessen, kann es zu schwerwiegenden Komplikationen kommen.

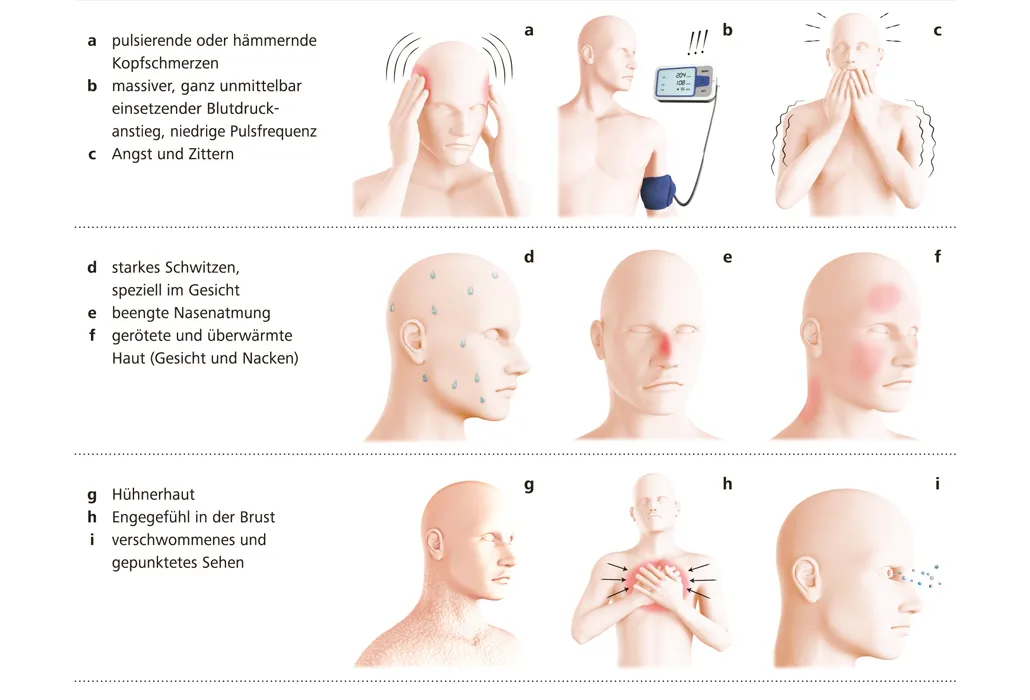

Autonome Dysregulation

Die autonome Dysregulation ist eine Regulationsstörung des Körpers. Das vegetative Nervensystem ist überreizt. Häufig tritt diese bei einer Querschnittlähmung oberhalb des 7. Brustwirbels auf. Die autonome Dysregulation wird durch verschiedene Reize ausgelöst. Diese verursachen unterhalb der Läsionshöhe eine unkontrollierte Verengung der Gefässe. Als Folge steigt der Blutdruck rapide an. Das Gehirn spürt, dass der Blutdruck viel zu hoch ist. Es versucht, die Herzfrequenz zu verlangsamen, um so den Blutdruck zu senken.

Die autonome Dysregulation entsteht etwa durch eine überfüllte oder überdehnte Blase, einen verstopften Darm. Eine solche Regulationsstörung ist ein medizinischer Notfall. Unbehandelt kann dies zu Krampfanfällen, Bewusstlosigkeit oder zu Schlaganfällen führen.

Häufigste Ursachen:

- Blasenüberfüllung, Blasenüberdehnung

- Spastik in der Blase

- Voller Darm (starke Verstopfung)

- Äusserliche Reize (Druck, Dekubitus)

- Verbrennungen

Weitere mögliche Ursachen:

- Infektionen (Blase, Haut, eingewachsene, entzündete Zehennägel usw.)

- Urologische / gynäkologische Untersuchungen

- Schwangerschaft / Entbindung

- intensive sportliche Belastung bei voller Blase

Orthostatische Dysregulation

Beim gesunden Menschen regelt das vegetative Nervensystem die korrekte Steuerung der Gefässe und der Herzfunktion. Nicht so bei Querschnittgelähmten: Ihre Muskeln verengen sich nicht mehr. Das vegetative Nervensystem kann nicht reagieren. Dadurch sackt das Blut in die Gefässe der Beine ab. Wechselt etwa der Betroffene vom Liegen ins Sitzen, sinkt folglich der Blutdruck rasch. Es kommt zu Schwindel, Schwäche, Augenflimmern oder Leeregefühl im Kopf. Im Extremfall wird die betroffene Person bewusstlos. Sowohl Paraplegiker als auch Tetraplegiker sind davon betroffen.

Thrombosen

Entstehung Venentrombose.

Unter einer Venenthrombose versteht man die Bildung eines Thrombus (A) in einer Vene. Das bedeutet: das betroffene Gefäss ist eingeengt oder verstopft (B). Venenthrombosen sind gefährlich. Verschleppt man sie, kann dadurch eine Lungenembolie entstehen (C).

Ursachen

Bekannte Ursachen für Venenthrombosen sind Bettlägerigkeit, Infektionen und Verletzungen wie Knochenbrüche usw. Ebenso besteht ein erhöhtes Risiko bei Übergewicht, Rauchen, der Einnahme von Hormonpräparaten oder wenn bereits Thrombosen aufgetreten sind.

Thrombosen bei Querschnittlähmung

Querschnittgelähmte Menschen haben in den ersten Monaten ein etwa 250-fach erhöhtes Risiko für Venenthrombosen. Es sinkt auf das 20-fache in den ersten Jahren. Danach bleibt es lebenslang 3- bis 10-fach erhöht. Die Ursachen für das hohe Thromboserisiko bei Querschnittlähmung sind nur zum Teil bekannt.

Mögliche körperliche Beschwerden

- Spontanschmerzen im betroffenen Körperteil. (Nur bei erhaltener Sensibilität.) Fusssohlenschmerz oder ziehender Schmerz entlang der Vene.

- Schwellungen entstehen.

- Der betroffene Körperteil ist gerötet, blaugefärbt oder überwärmt.

- Die Patienten fühlen sich allgemein unwohl. Der Puls ist leicht erhöht, ebenso die Körpertemperatur.

Bei Thrombosen muss so rasch wie möglich gehandelt werden. Sie können lebensbedrohlich sein.

Besondere Vorsicht ist im Sommer geboten. Aber auch wenn die Beine verletzt sind oder während langer Reisezeit. Thrombosen kann vorgebeugt werden durch:

- Ausreichende Flüssigkeitszufuhr.

- «Blutverdünnende» Medikamente bei stark eingeschränkter Mobilisationsdauer.

- Tragen von Kompressionsstrümpfen bei stark anschwellenden Beinen.

Wegen des sehr hohen Risikos bei frischen Lähmungen werden in den ersten 6 Monaten Blutverdünner und Kompressionsstrümpfe eingesetzt.

Harnweginfektionen

Menschen mit einer Querschnittlähmung haben ein erhöhtes Risiko, Harnweginfekte zu erleiden. Sie sind ein massgeblicher Grund für eine Hospitalisierung in wirtschaftlich gut gestellten Ländern und für einen vorzeitigen Tod in Entwicklungsländern.

Häufigste Ursache ist, wenn etwa beim Katheterisieren Keime von aussen in die Harnröhre oder die Blase gelangen. Andere Gründe können Restharn, Blasen- oder den Nierensteine, eine überaktive Blase oder eine Abflussstörung (Reflux) sein. Aber auch Flüssigkeitsaufnahme, Körperpflege, Schwangerschaft, Sozialleistungssysteme und Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen können Einfluss haben.

Wichtig: Prävention von Harnweginfekten durch richtiges Katheterisieren.

Die Prävention von Harnweginfekten ist eines der wichtigsten Ziele des Blasenmanagements. Wie dieses erfolgen kann, lernen die Betroffenen im besten Fall während der Rehabilitation. Insbesondere sollte das Blasenmanagement individuell auf jede Person abgestimmt sein. Folgende Aspekte sind essenziell:

- Regelmässig und genügend trinken (1,5 bis 2 Liter pro Tag)

- Regelmässiges entleeren der Blase

- Gute, aber nicht übertriebene Intimpflege

- Sauberes Arbeiten beim Katheterisieren

- Gute Händehygiene

Das Katheterisieren muss unter sauberen Bedingungen erfolgen. Dies erfordert eine gute Körperhygiene. Wird der Katheterismus z. B. in einer öffentlichen Toilette durchgeführt, ist es besonders wichtig, Hygienenormen einzuhalten.

Verstopfung und Stuhlinkontinenz

Neben der Blasenfunktion ist auch die Darmfunktion bei Querschnittgelähmten durch die Schädigung des Rückenmarkes beeinflusst. Daraus können auch Probleme wie Verstopfung oder Stuhlinkontinenz entstehen, was gravierende Komplikationen auslöst.

Wichtig auch hier: es muss ein individuelles Darmmanagement-Programm für jeden einzelnen Betroffenen erstellt werden. Es sollte folgende Punkte beinhalten:

- Ausreichend und angemessen essen und trinken.

- Allenfalls Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente verwenden, wenn notwendig.

- Angemessene Methoden zur Darmentleerung und Darmausräumung auswählen. Physische Verfahren sowie stimulierende Mittel wie Zäpfchen, Einläufe oder Abführmittel.

- Ein chirurgischer Eingriff zur Herstellung eines Stomas (künstlicher Darmausgang) zur Darmentleerung.

Ein gutes Darmmanagement beugt Komplikationen vor und es hilft, dass die Betroffenen am Alltag teilhaben können.

Richtige Ernährung beugt Verstopfung vor.

Spastizität

Die Regulierung von Körperspannung ist sehr komplex. Gehirn und Rückenmark steuern Bewegungen gemeinsam. Spastizität kommt bei Menschen mit Querschnittlähmung häufig vor. Sie entsteht aus folgenden Gründen:

- Durch die Querschnittlähmung sind die auf- und absteigenden Nervenbahnen im Rückenmark unterbrochen. Über diese ist aber die Regulierung gesteuert.

- Das Gehirn verliert den Einfluss auf die Reflexe und die Kraftentwicklung der Muskulatur. Reflexe sind unwillkürliche Bewegungen, deren Steuerung direkt über den Reflexbogen im Rückenmark abläuft.

- Da das Rückenmark unterbrochen ist, ist die Regulierung der Reflexe gestört. Sie werden nicht mehr «gebremst» und reagieren stark.

Spastik

Spastik bedeutet, dass der Grundtonus (Eigenspannung) der Muskeln in den gelähmten Körperpartien erhöht ist. Die Bewegungsmöglichkeiten sind eingeschränkt.

Spasmen

Spasmen sind einschiessende unspezifische Antworten auf Sinnesreize. Die zentrale Kontrolle über das Rückenmark ist verloren gegangen. Somit werden sensorische Reize mit unspezifischen Muskelspannungen beantwortet. Man unterscheidet dabei zwischen Beuge- und Streckspasmen. Je nachdem, ob die Beuge- oder Streckmuskulatur mehr betroffen ist.

Bedeutung für den betroffenen Menschen

Die Bewegungsmöglichkeiten in den Gelenken sind eingeschränkt; die umgebenden Muskeln sind so angespannt, dass jegliche Elastizität und somit der Bewegungsspielraum verloren geht.

Dadurch benötigen die Betroffenen für Bewegungen viel Kraft. Dies wiederum bedeutet unter Umständen, dass die Selbstständigkeit eingeschränkt ist.

Treten die Spasmen sehr überraschend auf, können sie auch ein Risiko darstellen. Da sie Bewegungsabläufe störend beeinflussen, kann eine Person stürzen und sich verletzen.

Spastik hat jedoch viele positive Effekte:

- Sie gibt dem Körper mehr Stabilität. Sodass gelähmte Körperteile zwangsläufig den Impulsen der nichtgelähmten Teile folgen. Denn die Gelenke lassen durch die hohe Spannung der umgebenden Muskeln gar keine Bewegung in andere Richtungen zu.

Querschnittgelähmte können einschiessende Spasmen teilweise bei Alltagsaktivitäten hilfreich nutzen:

- Sie können bei Transfers Streckspasmen ausnutzen und so beispielsweise für kurze Zeit stehen.

- Wenn sie ihre Beine aufs Bett hochheben wollen.

- Wenn sie sich ankleiden.

Gelenke durch manuelle Therapie passiv bewegen oder strecken hilft.

Behandlungsmöglichkeiten

Management-Massnahmen beinhalten:

- Gelenke durch manuelle Therapie passiv bewegen oder strecken

- Lagerungsschiene und/oder Gipsbehandlung

- Aktives Bewegen und Übungen

- Elektronische, mechanische oder Thermaltechniken, um Muskeln oder Nerven zu stimulieren

- Krampflösende Medikamente

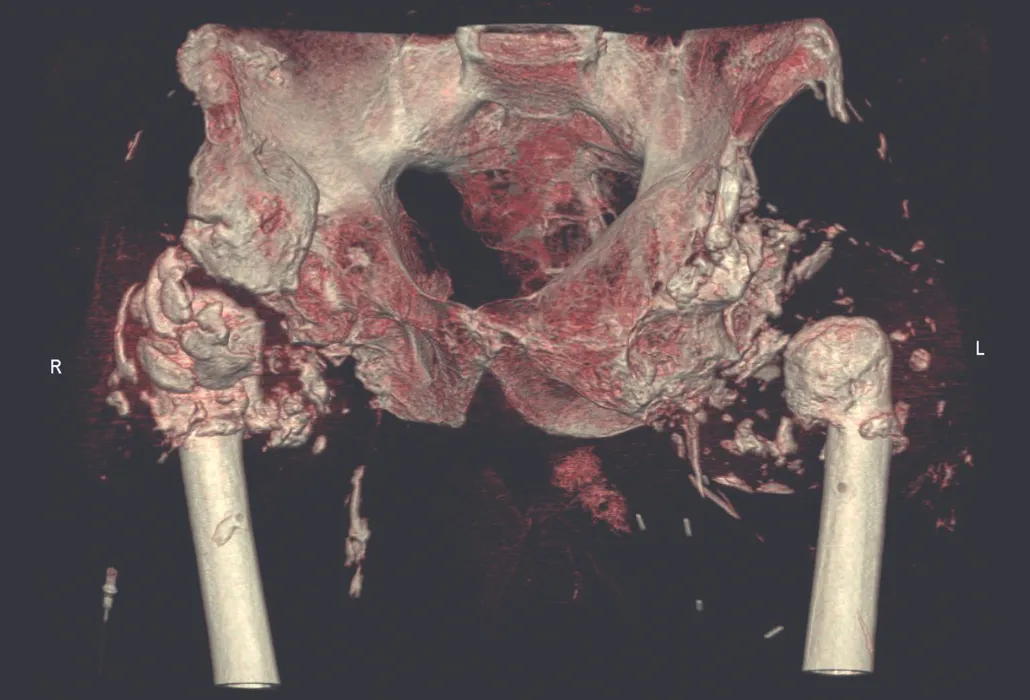

Heterotope Ossifikation

3D-Beckenansicht mit Neubildung von knochenähnlichem Gewebe Hüftgelenke beidseits.

Heterotope Ossifikationen sind rasch einsetzende Umwandlungen von Muskelgewebe in knochenähnliches verkalktes Gewebe. Sie treten bei 20 – 30% der Menschen mit Rückenmarkverletzungen auf. Typischerweise 1 – 5 Monate nach Eintritt der Querschnittlähmung. Die Weichteile um die Hüftgelenke sind am häufigsten betroffen, oft auf beiden Seiten. Wenn die Therapie nicht schon in einer frühen Phase einsetzt, können heterotope Ossifikationen zu erheblichen Bewegungseinschränkungen eines Gelenkes führen.

Kontrakturen

Kontrakturen sind Muskel-, Kapsel- oder Sehnenverkürzungen. Als Folge davon ist die Bewegung der Gelenke eingeschränkt. Wenn Muskeln, Sehnen oder Bänder nicht gedehnt werden, verkürzen sie sich. Die Beweglichkeit der Arme und Beine geht verloren.

Deformierter Fuss.

Was wiederum den Alltag erschwert:

- Transfers und die Körperpflege werden schwieriger

- Fehlende Armbeweglichkeit kann die Selbstständigkeit einschränken

- Wenn Lagewechsel nur schwierig möglich sind, kann dies zu Druckstellen führen. Weil der Druck nicht wechselnd auf verschiedene Körpergebiete verteilt ist.

Beispiel

Hat jemand die Beine permanent angewinkelt, verkürzen sich die Muskeln die für das Strecken zuständig sind. Die Folge: die Beine lassen sich mit der Zeit nicht mehr durchstrecken.

Dies kann man vermeiden, wenn man die Extremitäten (Gliedmassen) aktiv oder passiv bewegt und öfters die Position wechselt.

Osteoporose

Sofort nach dem eine Querschnittlähmung eingetreten ist, nimmt die Knochenmasse ab. Deshalb entsteht ein erhöhtes Osteoporoserisiko unterhalb der Läsionshöhe (Verletzungshöhe).

Röntgenbild: osteoporosebedingte Schienbeinfraktur.

Definition von Osteoporose

Eine Osteoporose ist eine Skeletterkrankung. Dabei nimmt die Knochenmineraldichte ab und die Mikroarchitektur im Knochen verändert sich. Der betroffene Knochen weist eine erheblich reduzierte Knochenfestigkeit auf. Dadurch kann es bereits bei geringen Krafteinwirkungen im normalen Alltag zu Knochenbrüchen kommen.

Ursachen

Mögliche Faktoren sind beispielsweise:

- Immobilisation

- Hormonelle Veränderungen (z. B. Frauen in den Wechseljahren)

- Querschnittspezifische metabolische (stoffwechselbedingte) Veränderungen

- Zunehmendes Alter

- Mangelernährung

Osteoporose-Prävention

Im Alltag vorsorgen:

- Sich an der frischen Luft, im Sonnenlicht, bewegen und Sport treiben.

- Sich ausgewogen und kalziumreich ernähren.

- Bei nachgewiesenem Vitamin D-Mangel ausreichende Vitamin D-Substitution

- Gezielte Unterstützung durch funktionelle Elektrostimulation

- Bei bekannter schwerer Osteoporose kann die Einnahme spezieller Medikamente nach individueller Beratung durch den Hausarzt oder Spezialisten notwendig sein

Atemwege

Lungenentzündung, Aspiration (Eindringen von Nahrung, Flüssigkeit in die Atemwege à sich verschlucken) und Lungenversagen sind die wichtigsten Ursachen für Krankheitshäufigkeit und Tod bei Querschnittgelähmten. Ein gutes Management ermöglicht es jedoch, solche Komplikationen zu verhindern. Z. B. eine jährliche Grippeimpfung. Die sofortige Behandlung von Atemwegs-Infektionen mit Antibiotika und frühzeitiges Implementieren von unterstütztem Husten bei Querschnittgelähmten mit einer hohen Läsionshöhe.

Die Atmungs- und Lungenfunktionen sollten regelmässig beurteilt werden.

Das langfristige Management der Atemwege beinhaltet:

- Atmungs- und Lungenfunktionen regelmässig beurteilen und überprüfen

- Mechanische Kurz- oder Langzeit-Beatmungshilfen nutzen

- Atemmuskulatur trainieren

- Ausdauertraining

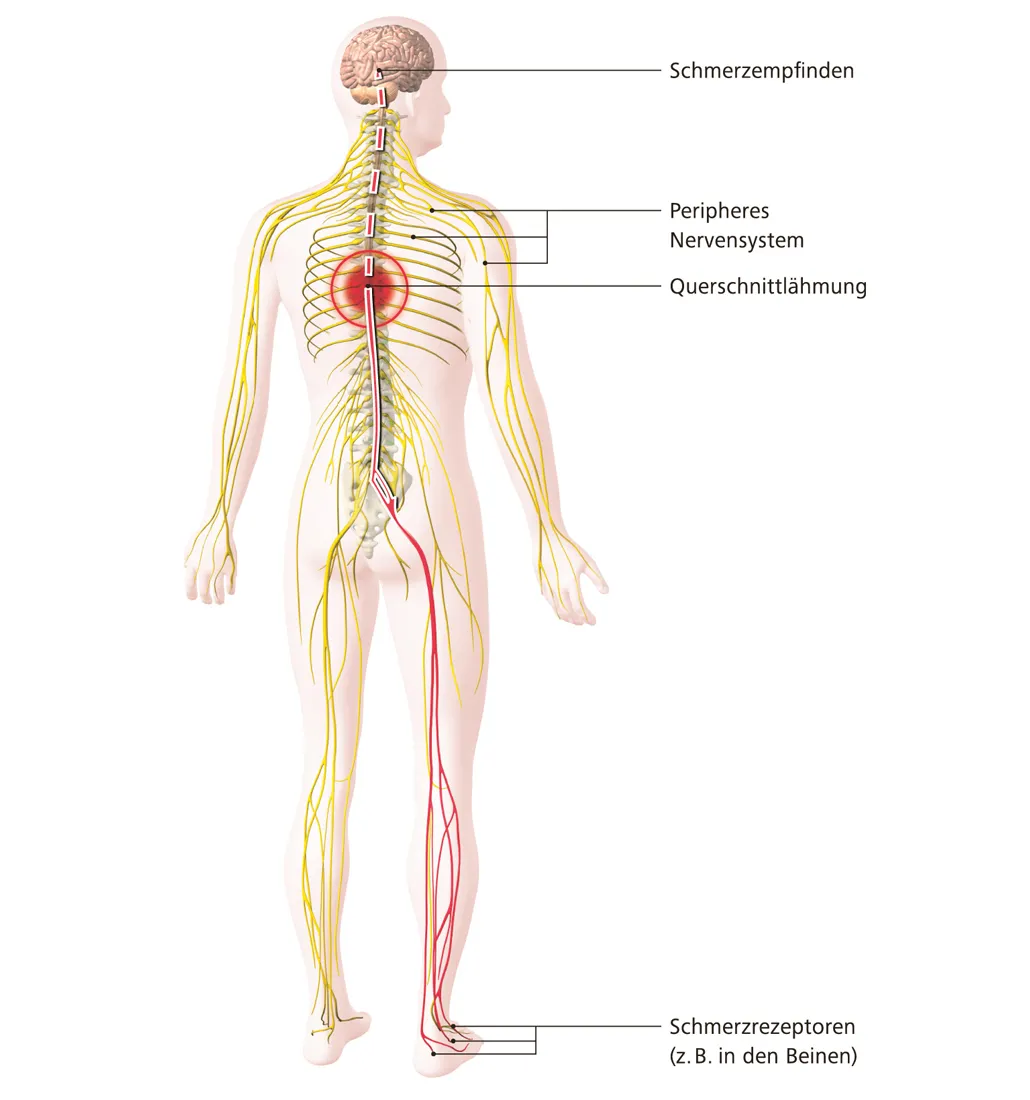

Schmerzen

Viele Querschnittgelähmte leiden als Folge der Schädigung des Rückenmarks an neuropathischen Schmerzen. Betroffene empfinden solche Schmerzen sehr unterschiedlich: kribbelnd, ziehend, elektrisierend, brennend, stechend, schneidend oder als sehr drückendes und beklemmendes Gefühl.

Der neuropathische Schmerz bei Querschnittlähmung

An den Schmerzrezeptoren wird Schmerz durch die Schädigung des Nervensystems wahrgenommen, obwohl keine lokale Verletzung (z. B. in den Beinen) aufgetreten ist. Das Schmerzzentrum im Gehirn kann die Nachricht, die über den peripheren Nerv geschickt wird, aufgrund der Querschnittlähmung nicht empfangen.

Dennoch meldet es paradoxerweise eine chronische Schmerzempfindung. Diese nehmen Betroffene meist unterhalb der Lähmungshöhe wahr.

Schmerzempfindung bei Querschnittlähmung.

Ursachen

Ursachen für neuropathische Schmerzen können mechanische, vergiftende, stoffwechselbedingte oder entzündliche Schädigungen des zentralen oder peripheren Nervensystems sein. Neuropathische Schmerzen unterscheiden sich somit von Schmerzen, bei denen das Nervensystem intakt ist. Z. B. Schulterschmerzen durch konstantes Anstossen des Rollstuhls, schlechte Körperhaltung etc.

Beispiele für neuropathischen Schmerz

- Schmerzen im Bein, wenn durch einen Bandscheibenvorfall einer Nervenwurzel

eingeklemmt ist. - «Phantomschmerz» nachdem eine Gliedmasse amputiert wurde.

Schmerzen vermindern Lebensqualität

Gemäss Studien leiden zirka 58% der Querschnittgelähmten bereits im ersten Jahr nachdem die Lähmung aufgetreten ist, an chronischem, neuropathischem Schmerz. Bei den meisten Personen verschlimmern sich die Symptome im Laufe der Jahre. Viele berichten, dass ein permanentes Schmerzempfinden die Lebensqualität massgeblich vermindert. Alltägliche Aktivitäten und Aufgaben, wie arbeiten, Auto fahren und Hobbys ausüben oder am sozialen Leben Teil haben, sind nur bedingt möglich.

Diagnose

Nicht immer ist es möglich zu diagnostizieren, woher Schmerzen kommen oder den Schmerz zu beschreiben. Stress, Überbelastung und psychische Probleme können jedoch die Wahrnehmung von Schmerzen verstärken.

Therapien

Die Ausprägungen und Ursachen für den Schmerz sind zu verschieden. Jeder Mensch reagiert anders auf körperliche Reize.

Medikamente können helfen, die Beschwerden zu lindern. Es kann allerdings ein wenig dauern, bis die richtige «Mischung» und Dosierung der Medikamente gefunden wird. Darüber hinaus sind multidisziplinäre Ansätze vielversprechend. Sie ermöglichen Strategien, um den Schmerz «auszuschalten» und gleichzeitig an freudvollen Aktivitäten mit anderen teilzunehmen:

- Physiotherapie

- Psychotherapie

- Akkupunktur

- Kunst- und Musiktherapie

- Sport und Feldenkrais (spezielle Bewegungslehre)

- Stressbewältigung

Schmerztherapie im Schweizer Paraplegiker-Zentrum

Das Paraplegiker-Zentrum hat dafür ein eigenes Zentrum für Schmerzmedizin gegründet. Ein interdisziplinäres Team von Fachspezialisten behandelt Menschen mit oder ohne Querschnittlähmung mit einem ganzheitlichen Ansatz in der Schmerzbehandlung. Diese beinhaltet:

- Eine umfassende, symptombezogene Fachdiagnostik

- Bewertung der Untersuchungsergebnisse im Team, das aus verschiedenen Fachspezialisten besteht

- Umsetzen des gemeinsam erarbeiteten Therapiekonzeptes mit den Patienten

Weiterführende Informationen zum Thema Schmerzen

- Lesen Sie wie Schmerzen den Alltag von Querschnittgelähmten beeinträchtigen können

- Lesen Sie wie man dem Schmerz vielfältig und interdisziplinär begegnen kann

- Interview mit Wolgang Dumat, Experte für chronische Schmerzen

- Wie lassen sich Schulterschmerzen bei Querschnittgelähmten verhindern?

- Auch nichtquerschnittgelähmte Menschen leiden unter chronischen Schmerzen. Lesen Sie unseren Schmerzratgeber!

- Schmerzen im Bein, wenn durch einen Bandscheibenvorfall einer Nervenwurzel

Dekubitus

Ein Dekubitus (Druckgeschwür) kann bei Querschnittgelähmten jederzeit entstehen. Grund ist die eingeschränkte Sensibilität der Haut und Mobilität (Beweglichkeit). Möglicherweise beeinflusst ein Dekubitus die Gesundheit, Funktionsfähigkeit und Lebensqualität des Betroffenen erheblich, weil ev. längere Krankenhausaufenthalte nötig werden.

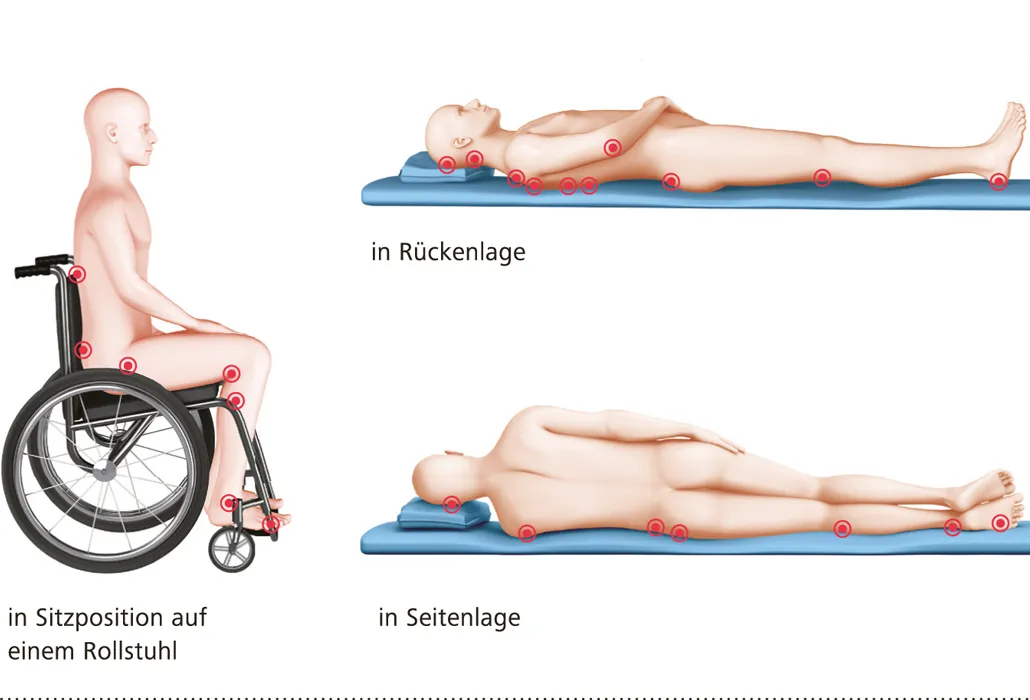

Mögliche Druckstellen.

Druckstellen entstehen folgendermassen:

- Wenn auf eine Hautstelle ein lang anhaltender oder kurzer starker Druck erfolgt. Das Gewebe ist nicht gut durchblutet. Sichtbar wird eine lokale Rötung der Haut, die nicht mehr wegdrückbar ist.

- Die Rötung entsteht, weil die belastete Stelle ungenügend durchblutet ist. Zellen sterben ab.

- Ist die Haut wiederholt an gleicher Stelle belastet, entsteht allenfalls eine Hautverhärtung.

Gerötete Haut - Dekubitus Grad 1

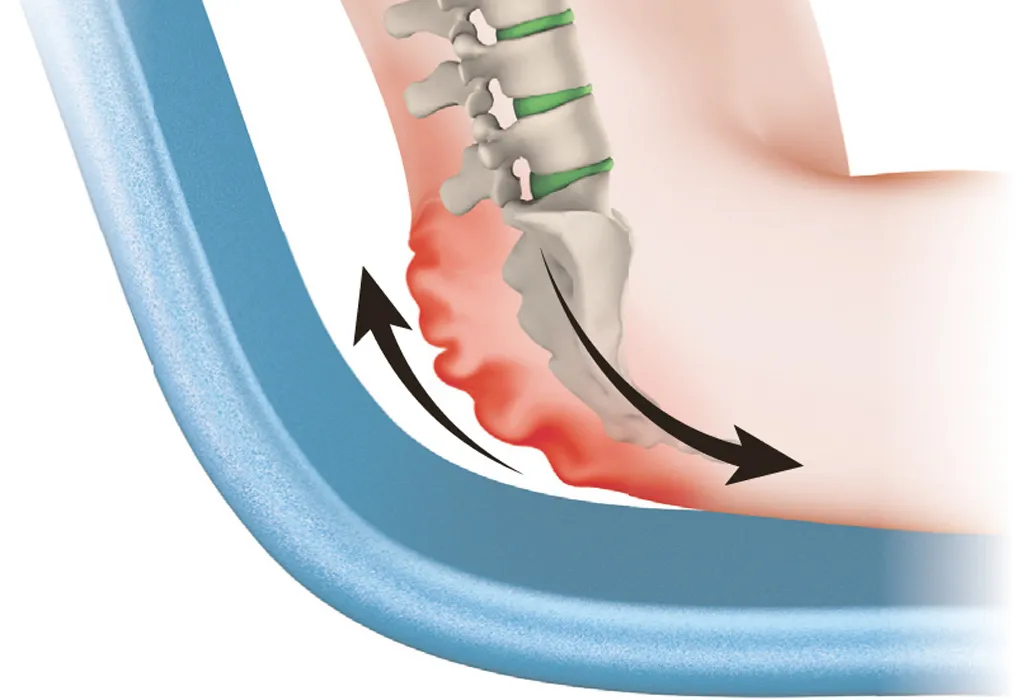

Je länger eine Druckstelle unbehandelt bleibt, desto tiefer wird der Dekubitus. Und umso länger dauert auch die Heilungsphase. Besonders gefährdet sind die gelähmten Körperteile ohne Sensibilität. Hautrötungen entstehen oft in Kombination mit Scherkräften und Reibung, siehe Bild.

Entstehung von Scherkräften.

Unter Scherkräften versteht man die Gewebeverschiebung in gegensätzliche Richtung.

Langsames Zusammenschieben oder Ziehen von verschiedenen Gewebeschichten führt zu Mikroverletzungen.

Scherkräfte entstehen beim Sitzen im Bett und beim Rutsch-Transfers auf den Rollstuhl oder Duschrollstuhl etc.

Behandlung von Dekubitus

Solche Wunden selbst zu behandeln, ist nicht sinnvoll. Eine frühzeitige Kontrolle und Behandlung beim Hausarzt verhindert Komplikationen.

Kommt es zu einer Rötung, ist es notwendig, die betroffene Stelle sofort zu entlasten. Dies, bis sich die Haut erholt hat.

Abhängig von wo sich die Druckstelle befindet, ist es möglich, tagsüber weiter im Rollstuhl zu sitzen oder sich auf einem Liegebett fortzubewegen. Sonst ist Bettruhe mit regelmässigem Umlagern notwendig.

Liegebett mit Rollen zum Fortbewegen bei Dekubitus am Gesäss.

Wie lassen sich Druckstellen vermeiden?

- Durch regelmässige Druckentlastung im Rollstuhl; sich abheben, sich zur Seite oder nach vorne beugen, mit dem ganzen Rollstuhl ankippen. Zirka alle 20 Minuten.

- Sich im Bett verschieden lagern; auf die Seite, auf den Bauch.

- Vermeiden, dass man versehentlich auf Gegenständen liegt oder sitzt, die Druckstellen verursachen können – Knöpfe, Handys usw.

- Faltenfreie Bettlaken, angepasste Kleidung ohne Nieten, Knöpfe und dicke Nähte am Gesäss und Rücken.

- Wenn möglich auf dem angepassten Sitzkissen sitzen – im Flieger, Bus, Auto usw.

- Gepolsterte Unterlage für Körperhygiene: WC-Polster, weicher Duschsitz und Duschrollstuhlauflage.

Die wichtigste Massnahme, um Druckstellen vorzubeugen, ist eine regelmässige Kontrolle. Das heisst, die Betroffenen begutachten und tasten ihre Haut ab.

Dekubitus-Prävention stellt einen der wichtigsten Aspekte bei der Gesundheitsversorgung von Querschnittgelähmten dar und ist vor allem kosteneffizienter als die Behandlung. Wichtig ist deshalb: Betroffene und deren Familien darüber aufzuklären und sie in Management-Techniken als Teil ihrer lebenslangen Betreuung zu schulen.

Beratung durch ParaHelp in Nottwil

Die Paraplegiker-Stiftung begleitet Querschnittgelähmte auch nach der Rehabilitation. ParaHelp, eine Tochtergesellschaft der SPS, berät Betroffene, Angehörige und Fachpersonen zu Hause. Ziel ist es, dass Klienten so gut wie möglich selbstständig leben. Zum Angebot von ParaHelp zählen auch Beratungen zu Druckstellen, Dekubitus und Wundversorgung.

Gefahren bei eingeschränkter Sensibilität

Die Sensibilität, das Fühlen, ist bei Menschen mit einer Querschnittlähmung eingeschränkt. Das sensible System bezieht seine Informationen aus einer Vielzahl von Nervenenden und Rezeptoren. Diese sind über den ganzen Körper verteilt. Es gibt Rückmeldungen aus dem Körper über Druck, Dehnung, Vibration, Temperatur oder Schmerz.

Warnsystem des Körpers

Die Sensibilität ist ein wichtiges Warnsystem des Körpers. Ist die Sensibilität nicht mehr oder nur noch teilweise vorhanden, fehlen Informationen, die auf Gefahren hinweisen. Aufgrund der eingeschränkten Sensibilität ist bei Querschnittgelähmten dieses wichtige Warnsignal ausgeschaltet. Diverse Komplikationen können auftreten:

- Druckstellen

- Verbrennungen durch Wärmeanwendungen und durch Berühren von heissen Gegenständen / Oberflächen (Wärmflaschen, Kirschkernkissen, Rotlicht, heissen etc.)

- Überhitzung oder Unterkühlung des Körpers: Bei querschnittgelähmten Menschen ist dieses temperaturregulierende Schwitzen nur in den Körperbereichen möglich, die nicht von der Lähmung betroffen sind. Bei Tetraplegikern ist diese Regulierung stark eingeschränkt. Sie reicht nicht aus, die Körpertemperatur bei hohen Temperaturen im Normbereich zu halten.

Sprühflasche mit Wasser, um sich bei Überhitzung einzusprühen

Sprühflasche mit Wasser, um sich bei Überhitzung einzusprühen, Kopfbedeckung, viel Trinken, Schatten, leichte Kleidung, Ventilatoren sind gute Präventionsmassnahmen.

Tauchen Sie in weitere Wissenswelten ein

Quellen

Schweizer Paraplegiker-Zentrum (Hrsg.). (2017). Leben mit einer Querschnittlähmung: Kap. 3 (1. Auflage). Nottwil: Schweizer Paraplegiker-Zentrum.

Werden Sie jetzt Mitglied und erhalten Sie im Ernstfall 250 000 Franken.