Logopädie

Die logopädische Therapie umfasst folgende Teilbereiche: Schlucken, Sprechen, Stimme und Sprache. Zudem ist die Logopädie auch bei der Behandlung von Gesichtslähmungen und beim Trachealkanülenmanagement involviert. Dank des grossen multiprofessionellen Teams und der langjährigen praktischen Erfahrung können wir Diagnostik und Therapie auch bei komplexen Dysphagien, gerade auch im Zusammenhang mit Trachealkanülen, anbieten.

Therapiebereiche

Schluckstörungen (Dysphagie)

Das Schlucken ist ein koordiniertes Zusammenspiel zwischen 50 Muskelpaaren und fünf Hirnnerven in vier Schluckphasen. Dieses Zusammenspiel gewährleistet den sicheren Transport von Speichel, Flüssigkeiten und fester Nahrung und kann isoliert oder in Kombination mit einer Störung betroffen sein.

Schwerwiegende Schluckstörungen können einerseits über Aspirationen (Eintritt von Speichel, Flüssigkeiten oder Speisen in die Luftwege) zu Lungenentzündungen führen, anderseits auch Mangelernährung zur Folge haben. Da Essen und Trinken bei vielen sozialen Kontakten eine zentrale Rolle spielen, können Schluckstörungen zu gesellschaftlichem Rückzug oder gar sozialer Isolation führen.

Die Therapie wird individuell an die jeweiligen Schwierigkeiten angepasst, immer mit dem Ziel, ohne Komplikationen möglichst bald wieder essen und trinken zu können. Hierfür bietet eine umfangreiche Diagnostik eine wichtige Grundlage. Im Rahmen der klinischen Schluckuntersuchung wird die Anamnese der Betroffenen berücksichtigt und gegebenenfalls eine weiterführende bildgebende Untersuchung empfohlen. Im SPZ werden sowohl endoskopische Schluckuntersuchungen (FEES), als auch radiologische Schluckuntersuchungen (Videofluoroskopie) in enger interprofessioneller Zusammenarbeit durchgeführt. In der logopädischen Therapie wird nach dem Ansatz der funktionellen Dysphagie-Therapie gearbeitet. Die funktionelle Dysphagie-Therapie (FDT) gliedert sich schwerpunktmässig in drei Komponenten:

- restituierende Therapieverfahren → Sie lassen sich als sensomotorisches Training der Schluckmuskulatur charakterisieren. Gestörte Funktionen sollen wiederhergestellt bzw. den maximalen Gebrauch erhaltener Restfunktionen ermöglicht werden. Wichtige Einzelbewegungen und Bewegungsmuster werden zuerst ausserhalb des Schluckvorganges geübt und, sobald das Bewegungsziel erreicht ist, in den Schluckablauf integriert.

- kompensierende Therapieverfahren → Hierzu zählen Änderungen der Kopfhaltung und spezielle Schlucktechniken, inkl. Reinigungstechniken, welche direkt während des Schluckens angewendet werden. Sie sollen effizientes und aspirationsfreies Schlucken ermöglichen, auch dann, wenn die physiologische Bewegungsfolge nicht mehr oder nur teilweise wiederherzustellen ist.

- adaptierende Therapieverfahren → Es handelt sich um eine Anpassung von aussen. Man versucht mit einer Verringerung der Anforderung an den Schluckakt oder dessen Vorbereitung, der reduzierten Schluckfähigkeit gerecht zu werden. Dabei stehen diätische Massnahmen, die geeignete Platzierung der Nahrung, spezielle Ess- und Trinkhilfen und Hilfestellungen während der Essensbegleitung zur Auswahl.

Sprechstörungen (Dysarthrie, Sprechapraxie)

Normales Sprechen ist nur möglich, wenn Respiration (Atmung), Phonation (Stimmgebung) und Artikulation (Aussprache) genau aufeinander abgestimmt sind. Ist dieses wichtige Funktionssystem beispielsweise durch einen Schlaganfall oder eine neurologische Erkrankung betroffen, kommt es zu Sprechstörungen. Das Sprechen wird undeutlich, «verwaschen», was zu erheblichen Einschränkungen der mündlichen Kommunikationsfähigkeit führen kann. Da die Bereiche Respiration, Phonation und Artikulation in unterschiedlichen Kombinationen und Schweregraden beeinträchtigt sein können, werden in der Therapie nach genauer Untersuchung individuelle Schwerpunkte gesetzt.

Stimmstörungen (Dysphonie)

Stimmstörungen können durch organische Veränderungen im Bereich der Stimmlippen, durch Lähmungen der Kehlkopfmuskulatur oder durch unphysiologischen Einsatz der Stimme beim Sprechen oder Singen entstehen. Die Stimme wird heiser - in ganz verschiedenen Ausprägungen. Die Behandlung kann mittels Stimmtherapie, chirurgisch oder durch eine Kombination von beidem erfolgen. Als Therapiegrundlage dienen bildgebende (endoskopische) und klinische Untersuchungen. In der Stimmtherapie wird versucht, einen möglichst physiologischen Stimmgebrauch zu erreichen und Überlastungen sowie Fehlkompensationen zu vermeiden.

Sprachstörungen (Aphasie)

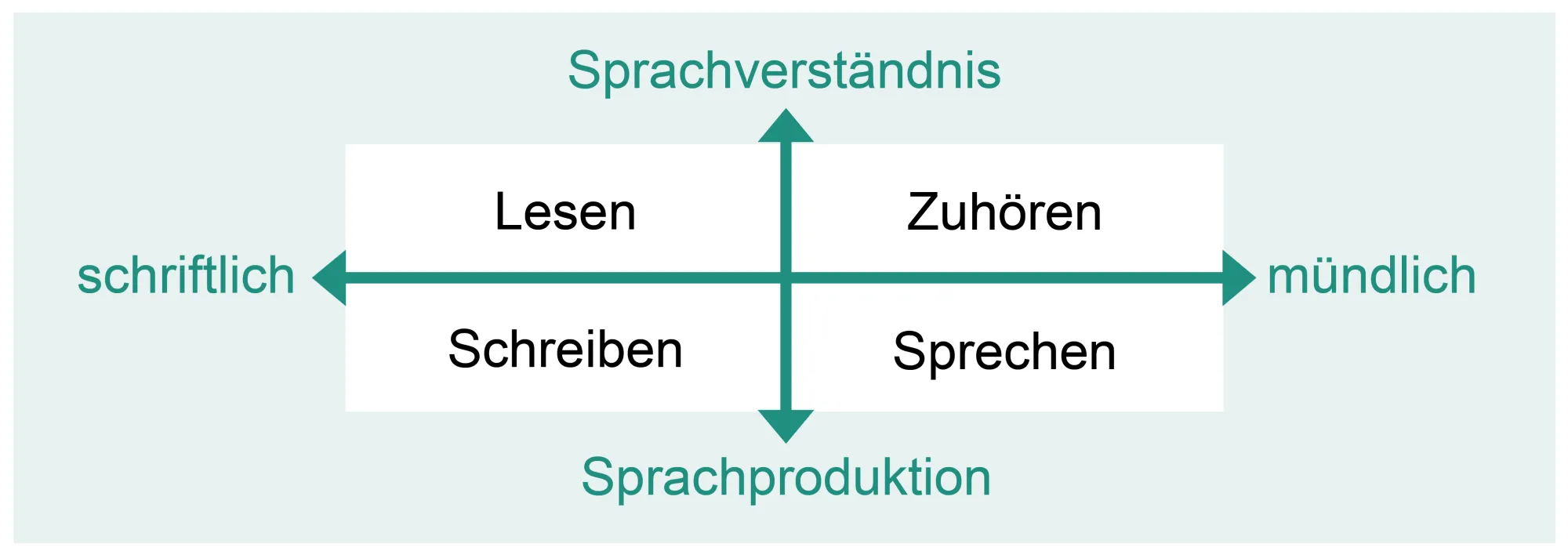

Erworbene Sprachstörungen sind häufig Folge eines Schlaganfalls oder einer Hirnverletzung. Es können alle Modalitäten der Sprache – also die Sprachproduktion (Sprechen, Schreiben) sowie das Sprachverständnis (Verstehen von mündlicher Sprache, Lesen) - betroffen sein. Die Ermittlung der betroffenen Bereiche und des jeweiligen Schweregrads erfolgt durch verschiedene Testverfahren.

Ziel einer logopädischen Therapie ist es, die bestmögliche Kommunikationsfähigkeit im Alltag wieder zu erlangen. In der Therapie wird an allen Modalitäten der Sprache gearbeitet.

Gesichtslähmungen (periphere Fazialisparese, zentrale faziale Parese)

Gesichtsnervenlähmungen können aufgrund von neurologischen Erkrankungen, einer äusseren Verletzung des Nervs oder auch ohne nachweisbare Ursache auftreten. Meist betrifft die Lähmung der Gesichtsmuskulatur nur eine Seite und kann sich in verschiedenen Ausprägungsgraden zeigen (von einem schiefen Mundwinkel bis zur gesamten einseitigen Lähmung, inkl. fehlendem Augenlidschluss).

In der Therapie wird durch verschiedene Methoden versucht, den Fazialisnerv und damit die Erholung der Muskulatur zu stimulieren und sekundären Fehlfunktionen entgegenzuwirken. Falls die vorherige Untersuchungen eine Indikation zeigt, wird zudem auch mit gezielten motorischen Übungen gearbeitet.

Ambulante Therapie

Unser Logopädie-Team bietet auch ambulante Therapien an. Die ambulante Therapie wird durch Hausärzt*innen oder Fachärzt*innen verordnet. Die Kontaktangaben für eine Terminvereinbarung entnehmen Sie nachfolgend.

Praktikumsstellen

Das SPZ bietet Praktikumsstellen für Studierende an. Die Logopädie im SPZ deckt alle Störungsbilder aus dem Erwachsenenbereich ab. Der Fokus liegt dabei auf Dysphagien und Patient*innen mit Trachealkanülen. Es werden Patient*innen auf der Intensivstation, im Rehabilitationssetting und ambulant betreut. Praktikumsbewerbungen werden per Mail (logopaedie.spz@paraplegie.ch) entgegengenommen.

Kurse und Weiterbildungen

In den Bereichen Schluckstörungen und Trachealkanülenmanagement bieten wir Kurse und Workshops für interessierte Logopäd*innen, Pflegefachpersonen und Ärzt*innen an. Umfang und Inhalte können auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden. Den Link zum Kursangebot finden Sie nachfolgend auf der Website Dysphagie.ch:

Logopädie auf der Intensivstation

Ein praktischer Blick auf den klinischen Alltag der Logopädie von Hans SchweglerArbeit auf der Intensivstation

News-Artikel zur Zeitschrift forum:logopädieArbeit auf der Intensivstation

Die aktuelle Ausgabe «forum:logopädie» des DBL (Deutscher Berufsverband für Logopädie) befasst sich ausschliesslich mit der therapeutischen Arbeit auf der Intensivstation. Es ist äusserst erfreulich, dass wichtigen Beiträge, die wir Logopäd:Innen und andere therapeutischen Berufsgruppen auf der Intensivstation leisten können, mehr und mehr beachtet werden.

Gerade aus der Sicht der Dysphagie ist das auch dringend notwendig. Eine aktuelle Publikation (Spronk et al. 2022) hat die leider immer noch vorhandene Diskrepanz zwischen der hohen Prävalenz der Dysphagien und der eingeschränkten Wahrnehmung dieses Problems eindrücklich aufgezeigt. Diese Nichtbeachtung der Dysphagie trägt nachweislich zu einer verlängerten intensivmedizinischen Behandlungspflicht infolge vermehrter Komplikationen bis hin zu einer erhöhten Sterblichkeit bei. Schon fast erschreckend ist das Ergebnis in der bereits erwähnten Studie, dass lediglich 4% der Intensivstationen (es wurden 746 Intensivstationen aus 24 Ländern befragt) qualifizierte Logopäd:Innen im Behandlungs-team integriert hatten (s. den Artikel «Dysphagie auf der Intensivstation» im «forum:logopädie).

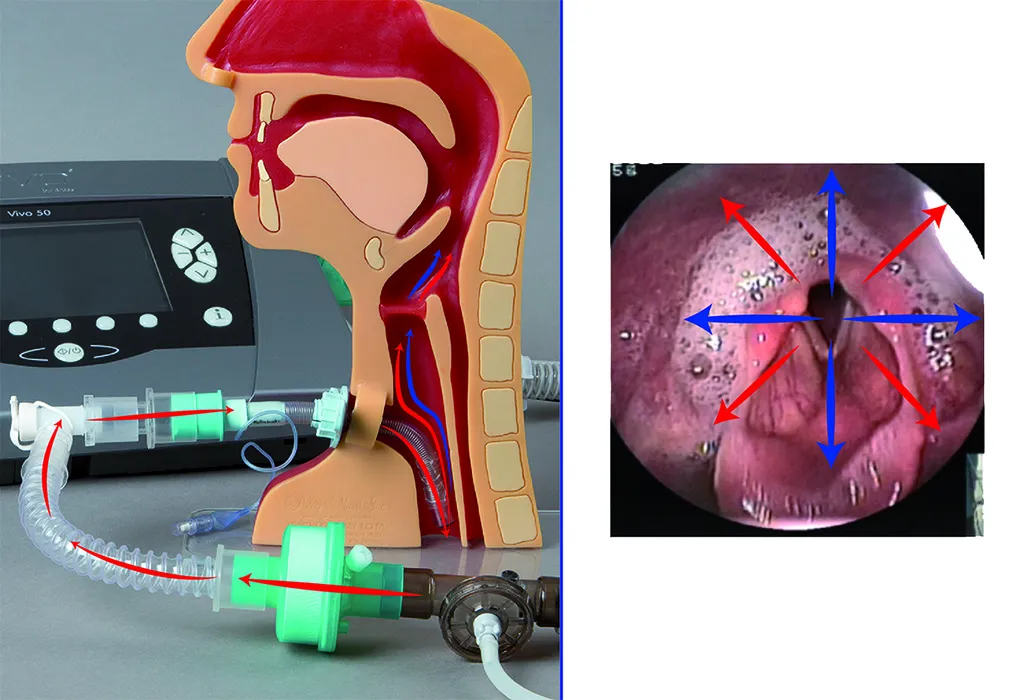

Es braucht noch grosse Anstrengungen, damit den Dysphagien auf den Intensivstationen angemessene Beachtung geschenkt wird. Gerade bei tracheotomierten und invasiv beatmeten Patient:Innen kann oft noch viel früher mit dem Einsatz beatmungskompatibler Sprechventile begonnen werden, was sich nicht nur auf die Kommunikation positiv auswirkt, sondern auch ein wesentlicher Beitrag für Prävention und Behandlung der Dysphagien darstellt («Trotz Beatmung sprechen?»). Auch die Delirbehandlung kann selbstverständlich nur profitieren, wenn Patient:Innen sich äussern können. Das Ausmass des Delirs lässt sich mit mündlicher Kommunikationsfähigkeit viel besser abschätzen («Herausforderung Delir»).

Die Ausgabe lohnt sich unbedingt zu lesen für alle, die auf der Intensivstation arbeiten oder sich für eine bessere therapeutische Versorgung der Betroffenen Intensivpatient:innen einsetzen wollen.

Als kleiner Wermutstropfen sei erwähnt, dass in einzelnen Artikeln immer noch die Meinung durchschimmert, dass bei tracheotomierten Patient:Innen mit der Dysphagiediagnostik und -therapie erst in beatmungsfreien Zeiten begonnen werden kann oder dass beatmungskompatible Sprechventile erst viel zu spät in Betracht gezogen werden, etwa wenn sich eine Dauerbeatmung mit Verlegung in eine Institution oder nach Hause abzeichnet. Damit zeigen sich widersprüchliche Aussagen zwischen den verschiedenen Artikeln dieses Heftes, denn all die positiven Effekte beatmungskompatibler Sprechventile für die Kommunikation, die Dysphagie oder auch die Delirbehandlung werden an anderen Stellen sehr kompetent erwähnt und mit Evidenz unterlegt.

Literatur:

Spronk PE, Spronk LEJ, Egerod I, McGaughey J, McRae J, Rose L, Brodsky MB; DICE study investigators. Dysphagia in Intensive Care Evaluation (DICE): An International Cross-Sectional Survey. Dysphagia. 2022 Jan 29. doi: 10.1007/s00455-021-10389-y. Epub ahead of print. PMID: 35092486.

Das könnte Sie auch interessieren

- Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV)

- Dysphagie oder Schluckstörungen Schweiz - Dysphagie Schweiz Suisse

- Dysphagie (Schluckstörung) - Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie (SGD) - Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie Schluckstörungen Diagnostik und Therapie (dysphagie-suisse.ch)

- DGD – Deutsche interdisziplinäre Gesellschaft für Dysphagie e.V. (dg-dysphagie.de)

Werden Sie jetzt Mitglied und erhalten Sie im Ernstfall 250 000 Franken.