Comprendre la paralysie médullaire

Qu'est-ce que la paralysie médullaire ? Quelles sont les conséquences pour les personnes touchées ? Comment se déroule la rééducation ? Nous avons rassemblé les points essentiels à ce sujet pour vous.

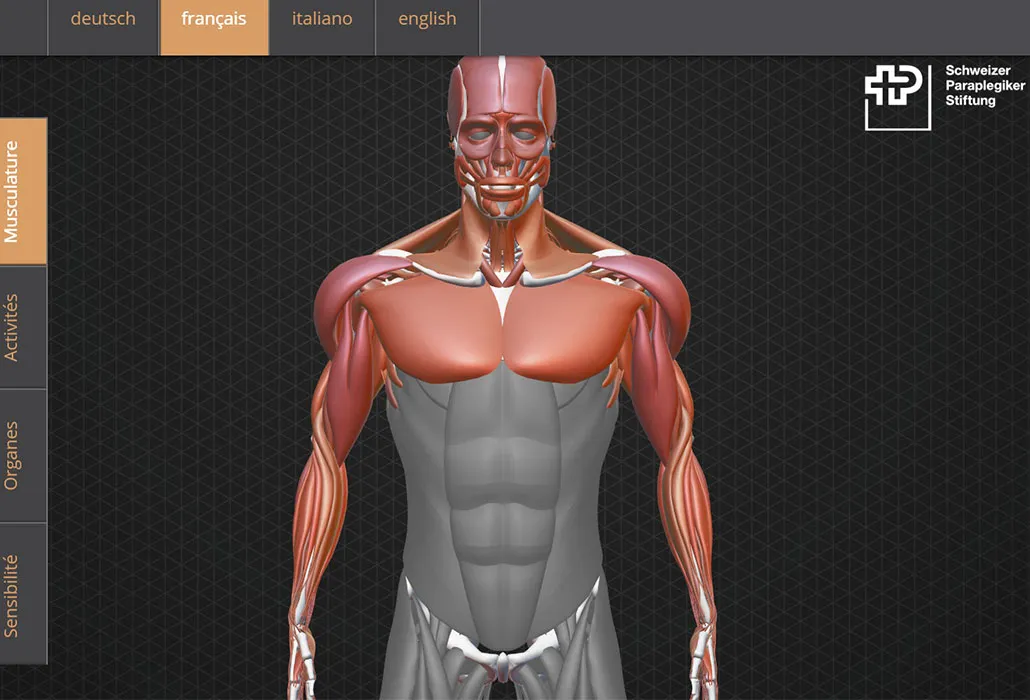

Visualisation paralysie médullaire

Vous avez toujours voulu savoir l’effet d’une blessure médullaire sur les fonctions du corps et les activités qu’on est encore en mesure de faire ? En effet, il faut savoir que le fonctionnement des organes, muscles et la perception dépend du niveau lésionnel. Notre visualisation interactive vous donne un aperçu des répercussions d’une paralysie médullaire.

Notez qu’il faut utiliser un ordinateur, ordinateur portable ou une tablette pour afficher la visualisation.

La paralysie médullaire, un coup dur aux lourdes conséquences

La paraplégie bouleverse la vie entière des personnes touchées. Elles ne peuvent plus marcher et, dans certains cas, elles sont limitées dans l’utilisation de leurs bras. De nombreuses fonctions corporelles sont également affectées. La paraplégie était autrefois associée à un taux de mortalité élevé, mais aujourd’hui, du moins dans des pays comme la Suisse, cela ne signifie plus la fin d’une vie digne d’être vécue et productive.

Vue historique

Dans les années 1930, le neurochirurgien américain Dr Donald Munro, au Boston City Hospital, mit au point pour la première fois un traitement efficace pour les personnes atteintes de paralysie médullaire.

En 1944, Sir Ludwig Guttmann construisit un service pour paraplégiques au Stoke Mandeville Hospital en Grande-Bretagne. Le taux de mortalité de 80 % qui prédominait à l’époque dans le domaine de la paraplégie diminua.

- Le personnel soignant changeait les patients de position toutes les deux heures.

- Les patients recevaient également des soins de la peau.

- Guttman préconisa une meilleure gestion des problèmes de la vessie.

- La physiothérapie et l’ergothérapie contribuèrent à une amélioration de l’état fonctionnel des personnes touchées.

- Le traitement plus holistique permit également de répondre aux besoins socio-économiques des patients.

Le sport comme méthode thérapeutique

Guttmann attachait une grande importance à l’activité sportive en tant que méthode thérapeutique. Il fonda les Jeux de Stoke Mandeville, qui devinrent en 1960 les Jeux Paralympiques.

Un modèle pour le Centre suisse des paraplégiquesCes premières installations ont servi de modèle pour le traitement des paraplégiques au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans d’autres pays. Et ce fut également le cas pour le Centre suisse des paraplégiques à Nottwil.

Sir Ludwig Guttmann et Guido A. Zäch, le fondateur de la Fondation suisse pour paraplégiques, se rencontrèrent pour la première fois en 1976. À cette époque, Guttmann reçut le titre de docteur honoris causa de la faculté de médecine de l’université de Bâle. Pour Guido A. Zäch, le «père des paraplégiques» était un conseiller de référence dans son domaine.

Guido A. Zäch (d.) avec Sir Ludwig Guttmann.

Les personnes touchées vivent plus longtemps

Aujourd’hui, les personnes touchées ne vivent pas seulement plus longtemps. Elles mènent également une vie plus épanouissante et plus productive que d’autres générations de personnes atteintes de paralysie médullaire en raison des facteurs suivants :

- De meilleurs soins médicaux. Ils permettent aux personnes touchées de survivre aux lésions et de mener une vie réussie par la suite.

- De meilleurs soins médicaux d’urgence.

- Des soins de santé et une rééducation de meilleure qualité.

- De nouvelles technologies comme les respirateurs et les fauteuils roulants adaptés sont à présent disponibles.

- Renforcement des services sociaux et environnement plus accessible.

Prise en charge différente de la personne handicapée

La prise en charge des personnes présentant un handicap a profondément changé au cours des dernières décennies, du fait que les personnes avec un handicap se sont battues pour parvenir à la pleine inclusion et participation à tous les domaines de la société. Le handicap n’est plus considéré comme le déficit d’un individu, mais se définit plutôt comme

le résultat d’interactions complexes entre les caractéristiques de la santé et du fonctionnement de l’individu et les aspects de son environnement physique, social et comportemental.

Prévention

Les paralysies médullaires peuvent être réduitesgrâce à la prévention. Qu’il s’agisse des accidents de la route, des chutes ou de la violence. Ou encore sur le lieu de travail et lors d’activités sportives. Le rapport de l’OMS sur la paraplégie préconise les mesures de prévention suivantes :

- Prévenir ou éliminer la cause de la paraplégie avant que le problème ne puisse survenir. Par exemple, les mesures visant à réduire le nombre d’accidents de la circulation routière.

- Un diagnostic et une prise en charge précoces permettent de limiter le handicap. Autrement dit, il s’agit de détecter le plus tôt possible qu’une lésion est susceptible d’entraîner une paralysie médullaire. Ensuite, le transport professionnel de la victime vers un établissement approprié et l’accès à une première rééducation.

- Après la rééducation, il convient de réduire les complications et d’encourager l’intégration réussie de la personne touchée dans sa famille, la société et au travail.

L’essentiel sur la paralysie médullaire

Qu’est-ce que la paralysie médullaire?

Notre cerveau est un centre de contrôle. Via la moelle épinière, il régit les membres inférieurs et supérieurs ainsi que les processus internes tels que la respiration, la circulation sanguine et la digestion. Si la moelle épinière est endommagée, la transmission de l’information dans le corps ne fonctionne plus ou seulement partiellement. Cela entraîne une paralysie des jambes et des bras. L’étendue de la paralysie dépend du niveau de lésion de la moelle épinière. Les conséquences de la paralysie sontles suivantes :

- Le mouvement des jambes et des bras, ainsi que la mobilité du tronc

- Les fonctions internes (fonction vésicale, intestinale et sexuelle)

- Fonction de perception

Les lésions de la moelle épinière sont causées par des blessures à la colonne vertébrale dues à des accidents (traumatiques) ou des maladies comme les tumeurs, les saignements et les infections (non traumatiques).

Causes de la paraplégie

Une proportion importante des accidents aboutissant partout à une paraplégie se produit sur le lieu de travail, en particulier, dans les secteurs de la construction, de l’agriculture et des industries minières. Les causes externes les plus fréquentes sont les chutes de hauteur et être heurté ou écrasé par un objet qui tombe.

Dans le domaine des loisirs et des activités sportives, les causes de paraplégie sont les suivantes :

- Les collisions de véhicules, comme les motos et les voitures de course.

- Les chutes d’un même niveau, comme dans le rugby et le ski.

- Chuter/trébucher/sauter d’une hauteur de moins d’un mètre, comme la plongée en eau peu profonde.

- Chuter/trébucher/sauter/être poussé(e) d’une hauteur d’un mètre ou plus, comme dans l’escalade ou le parapente.

Causes traumatiques (liées à un accident)

Ces causes de paralysie comprennent des événements tels que :

- Accidents de circulation

- Chutes

- Violence.

Autres causes :

- Les chutes d’un même niveau (par exemple, trébucher sur un tapis).

- Les chutes d’une faible hauteur (par exemple, tomber dans les escaliers).

- Les chutes d’une hauteur d’un mètre ou plus (par exemple, tomber d’un cheval ou d’un bâtiment).

- Chutes dues à un objet qui tombe. (par exemple, l’effondrement d’une galerie dans une mine).

Les lésions à la colonne vertébrale causées par l’utilisation d’armes à feu, de couteaux ou l’explosion d’une bombe sont tout aussi fréquentes.

Une campagne de la Fondation suisse pour paraplégiques aborde les causes des accidents.

Causes non traumatiques (liées à la maladie)

Au niveau mondial, l'on compte :

- Les maladies transmissibles comme la tuberculose ou le VIH.

- Les maladies non transmissibles, comme le cancer, les maladies dégénératives de la colonne vertébrale et les maladies cardiovasculaires.

- Les carences nutritionnelles, par exemple, les anomalies du tube neural ou la carence en vitamine B12

- Les complications des traitements médicaux

Structure du système nerveux

Le système nerveux se compose d’une partie centrale et d’une partie périphérique (externe).

Le système nerveux central

Il comprend le cerveau et la moelle épinière. Il recueille, traite, stocke et envoie des informations. Avec les systèmes hormonaux, il commande les activités de tous les systèmes d’organes du corps humain tout en s’adaptant aux exigences venant de l’extérieur.

La moelle épinière fait partie du système nerveux central. Elle contribue de manière décisive au transfert d’informations sensorielles vers le cerveau et au contrôle ultérieur des fonctions motrices et autonomes.

La moelle épinière

La moelle épinière elle-même est un centre nerveux. Elle contrôle par exemple la position debout et la marche, les fonctions vésicale, intestinale et sexuelle, ainsi que la respiration, la régulation de la température corporelle et de la circulation sanguine.

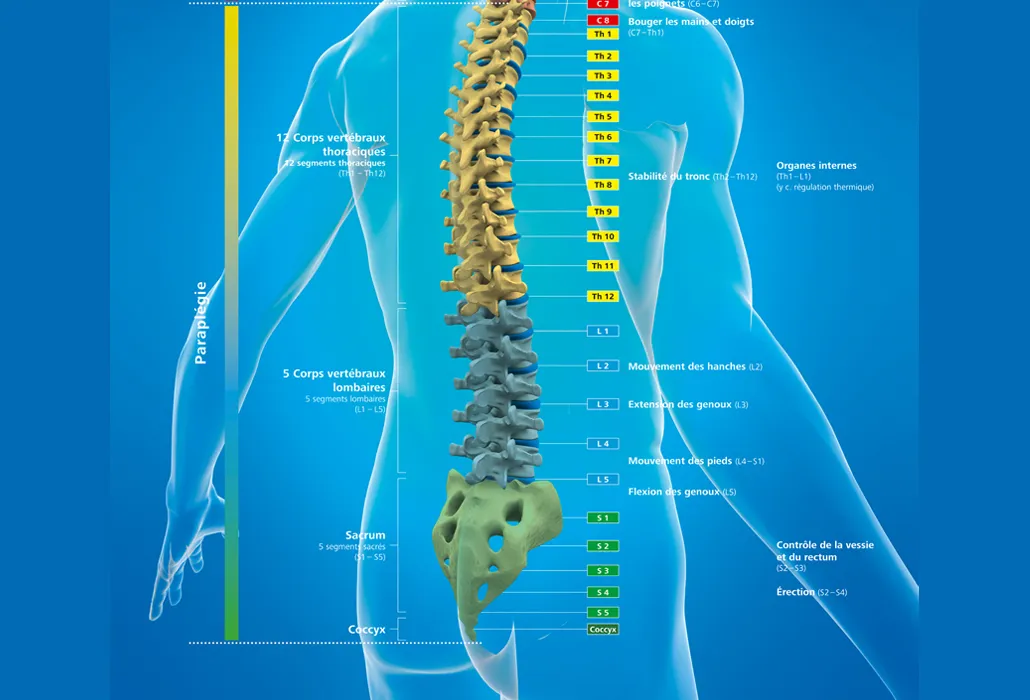

Elle s’étend du cerveau jusqu’à la région de la première à la deuxième vertèbre lombaire L1-L2 (voir illustration ci-dessous). À l’extrémité de la moelle épinière, la Cauda equina (aussi appelée «queue de cheval») se prolonge dans le canal rachidien.

La moelle épinière

D’une longueur de 40 à 45 cm, d’une largeur de 8 à 10 mm et d’une épaisseur de 5 à 7 mm, on peut la comparer à un épais cordon logé dans le canal vertébral. Celui-ci offre à la moelle épinière sensible une bonne protection contre les dommages mécaniques. Le canal vertébral est généralement situé directement dans l’axe du mouvement, de manière à ce que la moelle épinière ne soit pas pincée ou tordue même en cas de déformations extrêmes de la colonne vertébrale, par exemple dans les sports tels que l’acrobatie ou la gymnastique.

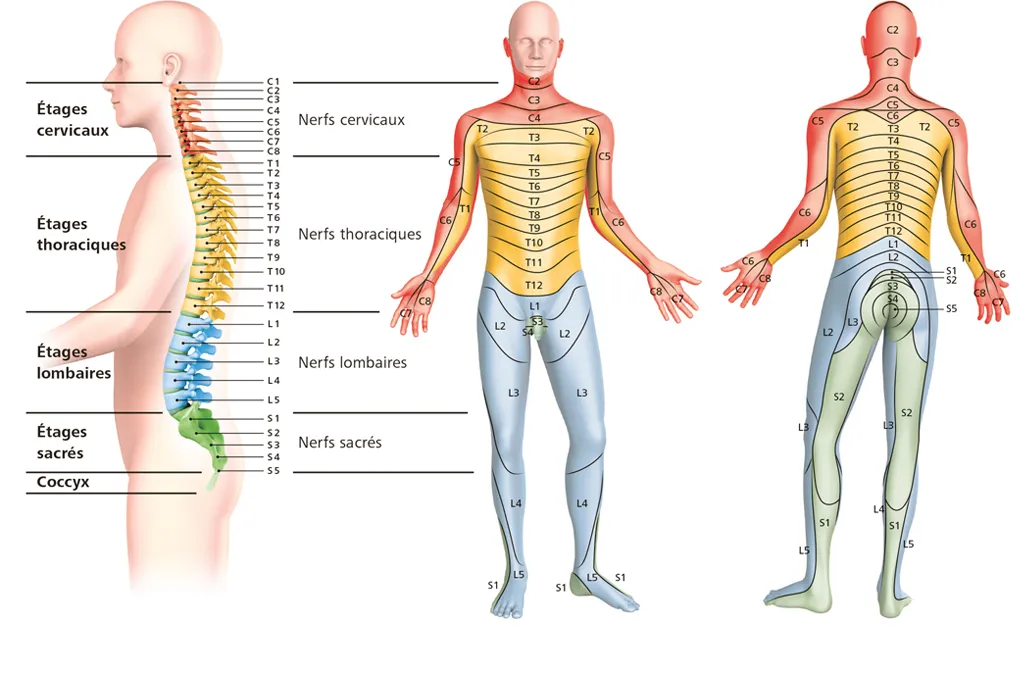

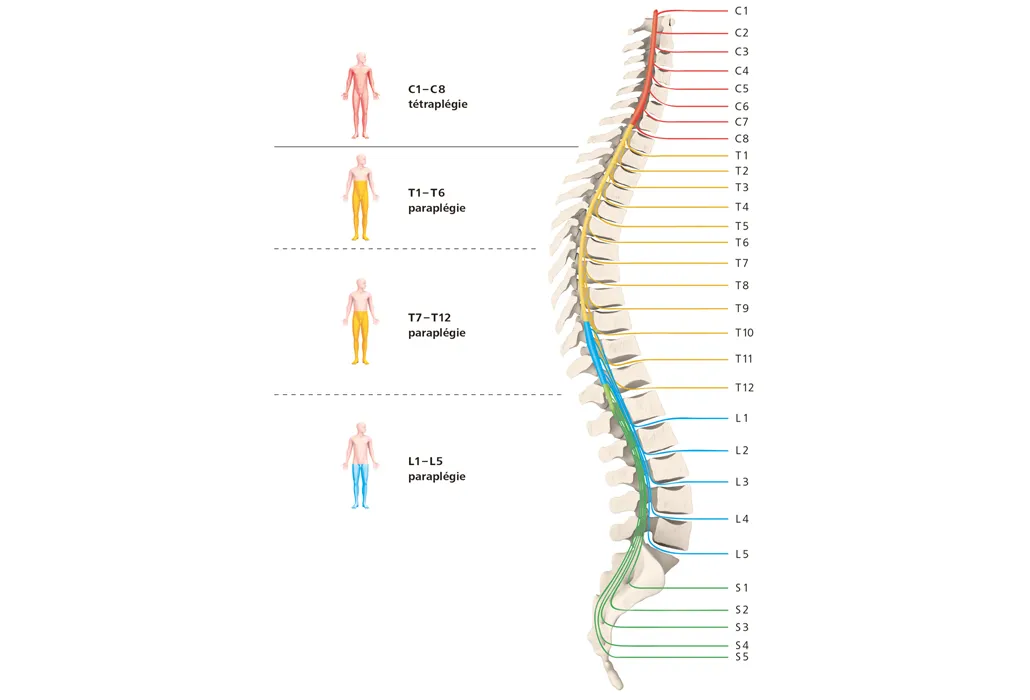

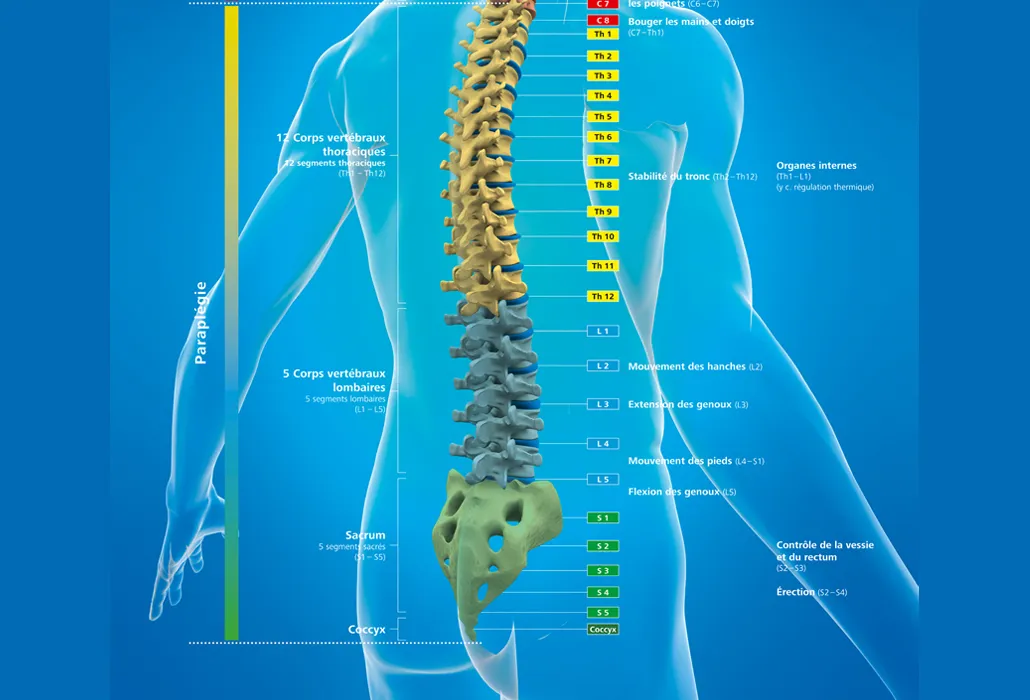

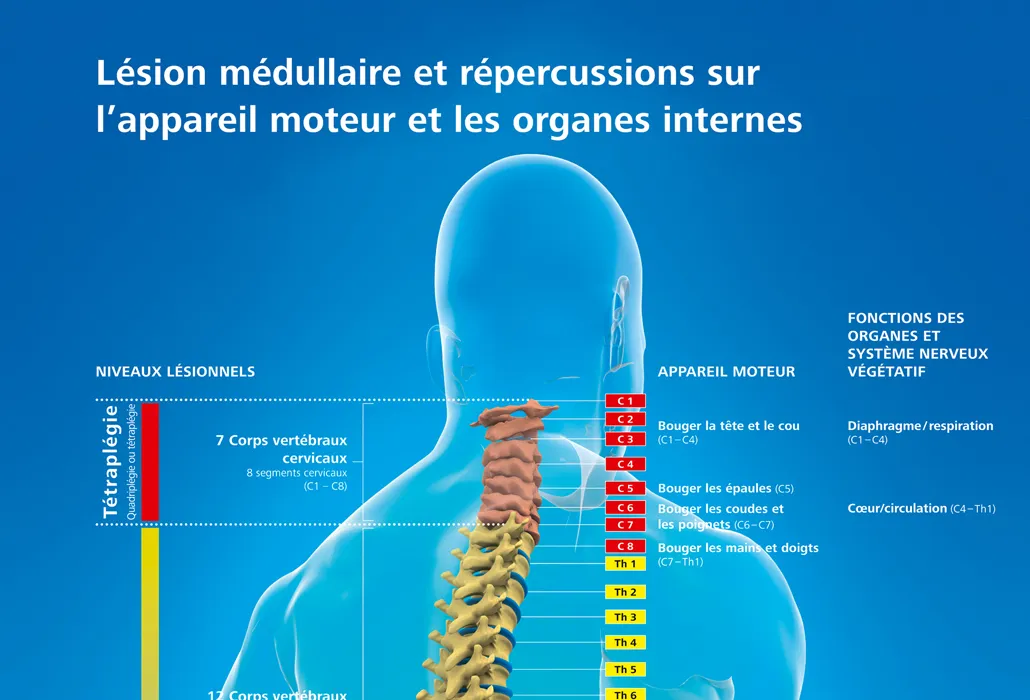

Subdivision de la moelle épinière en segments

La moelle épinière peut être divisée en plusieurs segments neurologiques, selon les racines nerveuses émergeant de la colonne vertébrale entre les vertèbres individuelles. Il y a 31 paires de racines nerveuses :

- 8 cervicales (C1- C8)

- 12 thoraciques (Th1- Th12)

- 5 lombaires (L1 – L5)

- 5 sacrées (S1 – S5)

- 1 coccygienne.

Étant donné la différence de longueur entre la moelle épinière et la colonne vertébrale, le niveau neurologique ne correspond pas nécessairement aux segments vertébraux.

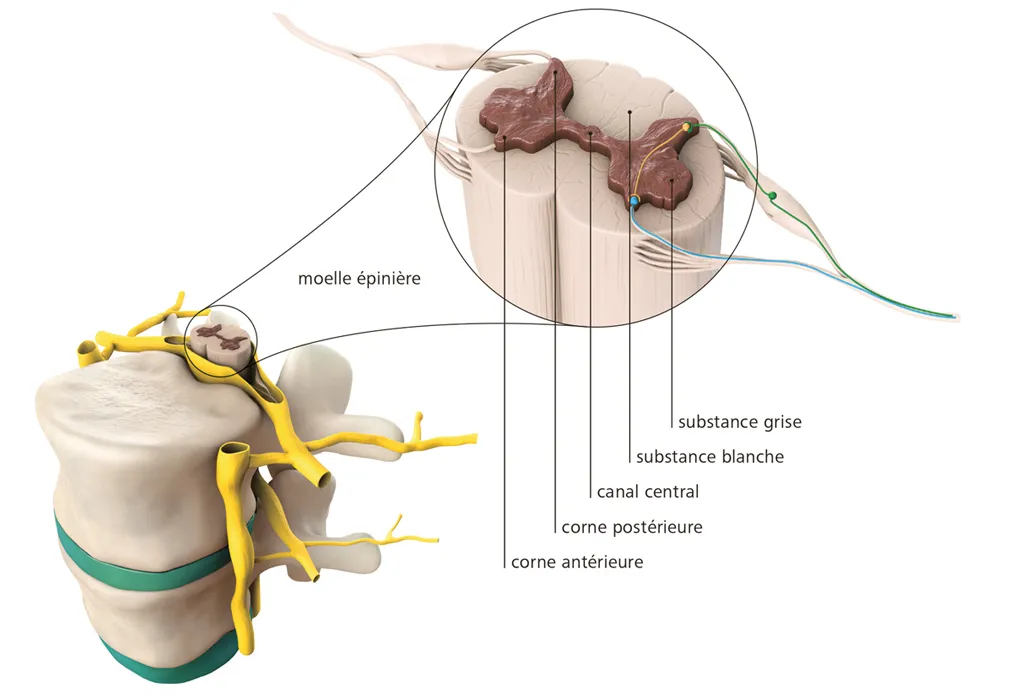

La structure de la moelle épinière

Structure de la moelle épinière.

La moelle épinière se compose d’une substance grise en forme d’aile de papillon et d’une substance blanche.

La substance grise contient principalement des cellules nerveuses. Elle constitue le système de contrôle de la moelle épinière. À l’intérieur de la substance grise, il faut faire la distinction entre :

- Les nerfs traversant la corne antérieure et innervant les muscules squelettiques. Ils comprennent les neurones responsables des fonctions motrices.

- Dans la corne postérieure, les fibres nerveuses périphériques responsables des fonctions sensorielles arrivent à la moelle épinière. Pour pouvoir percevoir consciemment, les impulsions/informations sensorielles doivent être transmises au cerveau. C’est là qu’elles atteignent notre conscience en tant que perception sensorielle.

La substance blanche contient les fibres nerveuses ascendantes et descendantes. Elle fait le lien à l’intérieur de la moelle épinière.

Le système nerveux périphérique

Le système nerveux périphérique se compose de deux parties :

- Le système somatique – soumis à notre volonté.

- Le système autonome – il contrôle indépendamment (= de manière autonome) les processus internes et les systèmes de régulation du corps, sans qu’aucune influence consciente ne soit exercée sur eux.

Le système nerveux somatique

Le système somatique se compose de la partie sensorielle qui est responsable de l’ensemble des mécanismes de perception, c’est-à-dire qu’il peut ressentir le toucher, la douleur, la température, les vibrations, etc. et transmettre ces sensations au cerveau. En cas de défaillance, le cerveau ne dispose pas des informations nécessaires.

La partie motrice est responsable des muscles squelettiques et les contrôle selon nos désirs et notre volonté. Une défaillance de ce système entraîne une paralysie des muscles.

Le système nerveux autonome

Enfin, le système nerveux autonome contrôle et régule les processus internes du corps sur lesquels nous n’avons aucune influence consciente :

- Rythme cardiaque

- Tension artérielle et régulation respiratoire lors de la digestion

- Sécrétion des glandes

- Sudation

- Miction et évacuation des selles

- Fonctions sexuelles

Le système nerveux autonome se compose essentiellement de deux parties : le système sympathique et le système parasympathique.

Représentation du système sympathique et parasympathique.

Le système sympathique («Sympathicus») sert à optimiser la performance physique, à travailler, à être attentif et à réagir rapidement.

Le système parasympathique («Parasympathicus») est l’antagoniste et sert à récupérer, dormir, digérer, se détendre et régénérer le corps.

Les systèmes sympathique et parasympathique fonctionnent de manière antagoniste (en opposition) chez les personnes en bonne santé. Cependant, les deux maintiennent généralement un équilibre sain. Chez les personnes atteintes de paralysie médullaire, cet équilibre est perturbé. En conséquence, de nombreux problèmes , parfois mortels, peuvent survenir.

Types de paralysies médullaires : Paraplégie/Tétraplégie

Paraplégie/Tétraplégie de niveau lésionnel

Paraplégie

Chez les paraplégiques, la partie inférieure du corps - jambes, fesses, abdomen et partie inférieure de la poitrine (selon le niveau de la lésion médullaire) - est affectée par la paraplégie.

Dans ce cas, la blessure se situe au niveau thoracique, lombaire ou sacré. Les personnes ayant une paraplégie peuvent bouger les bras sans entrave.

Tétraplégie

Quand on est tétraplégique, le niveau de lésion de la moelle épinière se trouve à la hauteur des cervicales. Les bras et les mains sont également paralysés, en plus des jambes et de l’ensemble du tronc.

C’est la hauteur de la blessure qui détermine la mesure dans laquelle la fonctionnalité des bras est limitée. Plus elle est basse, plus les fonctions restantes dans les bras sont importantes. La tétraplégie a également un impact sur la musculature de l’appareil respiratoire. Si la paralysie se situe au-dessus de la 3e vertèbre cervicale, la respiration est à ce point restreinte qu’une ventilation artificielle est indispensable.

Répercussions sur les organes

Les lésions de la moelle épinière entraînent également d’autres dysfonctionnements dans les systèmes d’organes, puisque les nerfs qui les alimentent sont également situés dans la moelle épinière. Les lésions au-dessus de la 6e vertèbre thoracique affectent le système nerveux autonome, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements du système circulatoire. Quel que soit le niveau de la lésion, les fonctions vésicale, intestinale et sexuelle sont souvent altérées, car les nerfs qui contrôlent ces fonctions sortent de la région sacrée de la colonne vertébrale.

Lésions incomplète et complète / Classification de la paralysie

Des piétons peuvent également être paraplégiques...

Lésion complète

Absence de fonction motrice ou sensitive. La moelle épinière est complètement sectionnée.

Lésion incomplète

Présence d’une fonction motrice ou sensitive, en dessous du niveau lésionnel. Cependant, la lésion n’en est pas moins grave et peut avoir des répercussions tout aussi dramatiques.

Classification de la paralysie

On regroupe les paralysies complètes et incomplètes par catégories, au nombre de cinq, de A à E selon les critères ASIA (American Spinal Injury Association).

- AIS A

Komplette Lähmung, keinerlei motorische oder sensible Funktionen.

- AIS B

Inkomplette Lähmung, sensible Funktionen bleiben erhalten, aber keine motorischen Funktionen unterhalb des Lähmungsniveaus vorhanden.

- AIS C

Inkomplett, sensible und motorische Funktionen unterhalb des Lähmungsniveaus sind erhalten. Die Kennmuskeln sind jedoch so schwach, dass sie funktionell nicht eingesetzt werden können.

- AIS D

Inkomplett, sensible und motorische Funktionen unterhalb des Lähmungsniveaus bleiben erhalten. Die Kraft in den Kennmuskeln ist so stark, dass sie funktionell eingesetzt werden können. Etwa stehen für Transfers, evtl. Gehen mit Hilfsmitteln.

- AIS E

Normal, motorische und sensible Funktionen sind normal.

Découvrez-en plus

Sources

Centre suisse des paraplégiques (éd.) (2017). Leben mit einer Querschnittlähmung: Chap. 1/2 (1. édition). Nottwil : Centre suisse des paraplégiques.

Koch, H. G. (2018). Querschnittlähmung verständlich erklärt. Non pub. Manuscrit, Association suisse des paraplégiques (Disponible à partir de l’automne 2018)

Que signifie la paralysie médullaire? Quelles sont les conséquences pour les personnes touchées? Comment se déroule la rééducation des paralysés médullaires? Le sujet en un coup d’œil.

Werden Sie jetzt Mitglied und erhalten Sie im Ernstfall 250 000 Franken.