Conséquences et complications

Qu’elle soit due à un accident ou à une maladie, la paralysie médullaire constitue un état de santé complexe et peut être mortelle.

Les retentissements de la paralysie médullaire au niveau social dépendent moins de la gravité de la lésion que des facteurs sociétaux et environnementaux, notamment de la question de la disponibilité de l'accès à des prestations de santé adéquates. Si elles sont bien prises en charge, les lésions de la moelle épinière ne sont pas mortelles et n’empêchent pas non plus les personnes concernées d’exercer un métier, de fonder une famille et de s’épanouir.

Pour y parvenir et éviter les complications, citons trois étapes cruciales.

- Prise en charge pré-hospitalière et premiers soins hospitaliers

Les lésions médullaires peuvent être mortelles, et les chances de pouvoir mener plus tard une vie indépendante s’amenuisent si les premiers soins qui ont été prodigués étaient inadéquats. - Prise en charge médicale post-aigüe et services de rééducation

Pendant la phase de rééducation, il s'agit de faire en sorte que le patient retrouve un niveau fonctionnel maximum au niveau de ses aptitudes physiques. P. ex. : pouvoir se servir de ses mains. Le défi est de restaurer une autonomie maximale permettant rescolarisation, formation, retours aux études ou au travail. Dans ce contexte, les moyens auxiliaires jouent un rôle clé. À commencer par l’installation de la personne blessée médullaire dans un fauteuil roulant approprié qui est un point très important. Celle-ci devra avoir accès à des mesures de rééducation et des moyens auxiliaires adaptés sans quoi elle ne pourra pas participer à la vie en société. - Disponibilité des ressources et prestations de santé après la rééducation

Une fois que la personne touchée a réintégré le quotidien, il est impératif de tout mettre en œuvre pour que celle-ci soit en mesure de prévenir les complications (p. ex. infections des voies urinaires, escarres de décubitus (plaies de pression), autres lésions dues à la sollicitation excessive) et de survivre. L’espérance de vie des blessés médullaires qui n’ont pas accès aux soins médicaux de base ou qui ne peuvent y accéder que de façon restreinte est moins grande.

Nécessaire traitement individualisé

Pour savoir quels organes et quelles les parties du corps sont touchés par la paralysie médullaire, on se réfère au niveau lésionnel (étages de la moelle épinière intéressés). Tout comme le reste de la population, les blessés médullaires peuvent souffrir d’autres pathologies.

D’où la nécessité de toujours tenir compte des particularités du sujet paralysé médullaire lors de la pose du diagnostic, de la prise en charge et des soins de suite.

Exemples

- Chez une personne blessée médullaire, il est impératif de soigner une déchirure musculaire au niveau de l’épaule par intervention chirurgicale en raison des contraintes mécaniques plus élevées qui s’exercent sur les épaules du fait des efforts que le sujet paralysé a à faire pour se déplacer en fauteuil roulant. Pour celui-ci, l’état fonctionnel de ses épaules est décisif pour sa mobilité.

- Les personnes qui ont une lésion médullaire sont en règle générale tributaires de l’aide de soignants expérimentés en matière de paraplégiologie pour les soins de suite, dans presque tous les domaines de la vie quotidienne. Ces derniers doivent s’assurer d’une gestion vésicale et intestinale adéquate dans la durée et veiller au bon positionnement de la personne touchée pendant la nuit afin de ménager la peau du sujet blessé médullaire et de prévenir les points de pression (escarres de décubitus).

Un nombre non négligeable de blessés médullaires sont admis dans un centre dûment spécialisé pour soigner des séquelles de leur paralysie après un séjour dans un hôpital non spécialisé. Dans les centres spécialisés dans la prise en charge des blessés médullaires, comme le Centre suisse des paraplégiques par exemple, les personnes concernées peuvent compter sur une vaste palette d’offres thérapeutiques. Les patients sont pris en charge par des équipes transdisciplinaires constituées de médecins spécialistes ainsi que de thérapeutes et soignants chevronnés en matière de paralysie médullaire.

Complexité des impacts dus à la paralysie médullaire

Toute lésion de la moelle épinière a un impact sur le système nerveux. En dessous du niveau de lésion, la transmission des informations sensorielles et motrices qui arrivent et partent du cerveau ne s’opère plus.

L’impact de la paralysie médullaire sur l’état fonctionnel dépend de plusieurs facteurs.

- Le niveau lésionnel (paraplégie ou tétraplégie)

- La gravité de la / des lésion/s (paralysie complète ou incomplète)

- La disponibilité des ressources et prestations de santé

Les retentissements de la paralysie médullaire ne se limitent pas à une atteinte en termes de motricité des bras et des jambes. Voici les autres impacts.

- Fonctionnement de la vessie et des intestins

- Fonctionnement des organes, comme les poumons, le cœur, etc.

- Fonction sexuelle

- Sensibilité, p. ex. au chaud et au froid

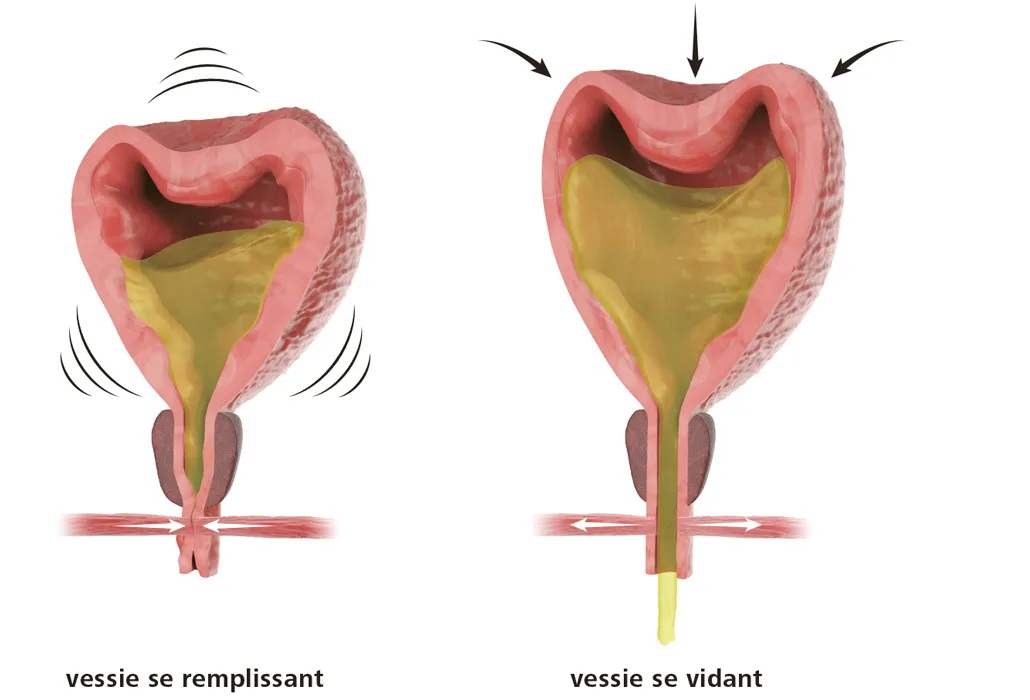

Gestion vésicale

La défaillance du système nerveux autonome due à une lésion de la moelle épinière a des répercussions notamment sur la vessie et les intestins. C’est pourquoi le sujet blessé médullaire ne ressent pas l’envie d’aller à la selle ou d’uriner en règle générale, même en cas d’ampoule rectale ou de vessie remplie. Aussi la perte des fonctions vésicale et intestinale est-elle si lourde de conséquences.

En effet, lorsque la vessie n'est pas drainée régulièrement, le risque de complications est fréquent.

- Infection des voies urinaires

- Incontinence

- Constipation

- Coliques néphrétiques et calculs

- Défaillance rénale

Le drainage de la vessie et des intestins (gestion vésicale et intestinale) fait partie des thématiques prépondérantes dès le surgissement de la paralysie médullaire traumatique.

Au départ, les soignants aident les patients à gérer le drainage de leur vessie, mais il est très important que les blessés médullaires apprennent dans la mesure du possible à drainer leur vessie par autosondage.

Comment vider sa vessie ?

Le mode de vidange vésicale retenu se fera en fonction de la nature de la paralysie vésicale (vessie spasmodique ou flasque, voir ci-après) Moyens auxiliaires différents selon les besoins

- Étui pénien

- Sonde urinaire

- Stimulateur vésical

Également possible pour le sujet blessé médullaire ayant une tétraplégie basse.

Fréquence du drainage de la vessie

Pour commencer, on opte pour un sondage intervenant toutes les trois ou quatre heures selon le niveau de remplissage de la vessie, y compris la nuit. Attention ! Pas plus de 500 ml d’urine dans la vessie. Sinon risque de distension vésicale ! En observant ses habitudes d’hydratation, on peut ajuster les intervalles de temps entre les drainages vésicaux de manière à prolonger son sommeil pendant la nuit par exemple.

Contrôle du drainage vésical

Fonctionnement du drainage de la vessie

Chez le sujet non paralysé, le muscle de la vessie est détendu lorsque cette dernière est vide et en phase de remplissage. Le sphincter est quant à lui contracté et l’orifice de la vessie verrouillé. Les nerfs de la paroi intestinale réagissent au phénomène de dilatation de la vessie et le transmettent au cerveau. Pendant le drainage vésical, le sphincter de la vessie se relâche spontanément et ouvre le passage de l’urine vers l’urètre.

Mais selon la lésion, la vessie des blessés médullaires peut être spasmodique ou flasque.

Paralysie vésicale spasmodique

Les récepteurs de dilatation de la vessie dans la paroi vésicale enregistrent l’information renseignant sur le niveau de remplissage de la vessie et la transmettent à la moelle épinière par l’intermédiaire des nerfs vésicaux (nerfs sacrés S2 - S4). Ces nerfs sont ancrés au-dessous de vertèbre thoracique T12, à un endroit appelé centre mictionnel. Si l’information du centre mictionnel n'est pas remontée jusqu’au cerveau, aucune réponse n’est retournée. Dans ce cas, l’information selon laquelle la vessie est remplie est immédiatement renvoyée vers la musculature vésicale avec l’ordre d’uriner.

- C'est-ce que l’on appelle l’arc réflexe. Une stimulation est immédiatement suivie d’une activité musculaire. La vessie se vide dès que le stimulus est suffisamment fort pour que les récepteurs de la dilatation envoient l’information. Toutefois, le seuil de stimulation varie constamment de sorte que l'arc réflexe s’active à différents niveaux de remplissage. Dans ce cas de figure, la vessie réflexe n’a plus de volume de remplissage bien défini.

En outre, bien que les muscles de la paroi vésicale soient stimulés par le réflexe de miction, le sphincter ne se relâche pas en même temps.

- Résultat : la vessie et le sphincter ne travaillent plus ensemble mais l’un contre l’autre. Conséquence : la vessie peut être soumise à une pression élevée. Cela peut finir par entraîner une incontinence et, au fil du temps, impacter les reins à cause du phénomène de reflux.

Vessie flasque

S’il y a lésion au-dessous de la vertèbre thoracique T12, en général, la vessie subit une paralysie flasque. Les nerfs vésicaux transmettent les informations de la moelle épinière à la vessie et vice-versa. S’ils sont endommagés, la transmission des informations est entravée ou impossible. Par conséquent, le va-et-vient des informations entre la vessie et le cerveau étant interrompu, toute évacuation volontaire est impossible. On parle de vessie flasque alors que celle-ci est en fait intacte, car elle est devenue inactive.

Darmmanagement

Im Normalfall läuft die Stuhlentleerung (Defäkation) reflexartig ab. Sie lässt sich jedoch willentlich beeinflussen. Via Nervenbahnen gelangen Impulse zum Defäkationszentrum im Rückenmark, wenn der Enddarm (Ampulle) genügend gefüllt und gedehnt ist. Im Grosshirn wird die Empfindung «Stuhldrang» ausgelöst.

Das Defäkationszentrum steuert die Muskulatur des Enddarms. Diese lässt den inneren Schliessmuskel erschlaffen. Zugleich spannt sich die äussere Muskulatur des Enddarms an. Der Stuhlgang wird nach aussen getrieben. Eine anhaltende Anspannung von Zwerchfell und Bauchmuskeln unterstützt den Vorgang. Es ist deshalb möglich, die Stuhlentleerung über eine gewisse Zeit hinauszuzögern, denn der äussere Schliessmuskel lässt sich willentlich anspannen.

Darmentleerung bei Querschnittgelähmten

Dehnungsrezeptoren an der Darmwand registrieren die Information über den Füllungszustand des Enddarmes. Normalerweise wird diese Information via Defäkationszentrum ans Gehirn weitergeleitet. Durch die Läsion im Rückenmark gelangt die Information «Stuhldrang» nicht vom Darm ins Rückenmark. Die Stuhlentleerung kann nicht mehr willentlich gesteuert werden. Die Betroffenen verspüren keinen Stuhldrang mehr.

Schlaffe Darmlähmung

Das Gehirn kann die Stuhlentleerung also nicht mehr willentlich steuern. Die Darmwand transportiert den Stuhlgang nicht weiter. Der äussere Schliessmuskel ist schlaff und kann den Stuhlgang nicht zurückhalten. Bei einer schlaffen Darmlähmung kommt es deshalb häufig zu Inkontinenz. Um dies zu verhindern, ist tägliches Abführen des Stuhles notwendig.

Spastische Darmlähmung

Durch die Läsion im Rückenmark gelangt die Information «Darm gefüllt» nicht bis zum Gehirn. Das Defäkationszentrum sendet die Information unmittelbar an die Darmmuskulatur zurück. Die Betroffenen können die Stuhlentleerung ebenfalls nicht mehr willentlich steuern. Die Darmwand transportiert den Stuhlgang weiter. Der Schliessmuskel bleibt aber geschlossen. Bei einer spastischen Darmlähmung ist es möglich, den Darm zu trainieren. Sodass der Darm nur alle zwei Tage entleert werden muss. Ernährungsgewohnheiten sowie Trinkmenge beeinflussen den Stuhlgang.

Fonction sexuelle

La paralysie médullaire a des retentissements sur la fonction sexuelle des personnes touchées à différents égards (excitation, réactions, épanouissement sexuel et fertilité).

- L’homme blessé médullaire peut connaître des problèmes d’érection de la verge et d’éjaculation, ce qui a des répercussions sur la fertilité.

- Chez la femme également, une lésion médullaire a éventuellement pour effet de perturber le cycle menstruel, même si un retour à la normale s’opère au bout de quelques mois, de sorte qu’une grossesse est possible.

Les altérations de la fonction sexuelle peuvent avoir de lourdes répercussions sur la qualité de vie des blessés médullaires.

Fonction sexuelle modifiée chez l’homme

Les hommes qui ont une paralysie médullaire peuvent connaître des problèmes d’érection de la verge, appelés « dysfonction érectile ». Dans ce cas, il est impossible d’obtenir une érection suffisante et de la maintenir. Tout dépend de la hauteur de la lésion médullaire et de sa complétude. De nos jours, le traitement des dysfonctions érectiles se fait dans la majorité des cas par voie médicamenteuse. Il existe aussi des moyens auxiliaires mécaniques tels que la pompe à vide (le vacuum) ou l’implant dans les corps caverneux. La capacité orgasmique est presque toujours affectée. Chez certains hommes, l’orgasme peut même être désagréable à cause des réactions spastiques qui peuvent se produire dans les jambes par exemple. En cas de paralysie sensorielle incomplète, la qualité de l’orgasme peut être comparée aux sensations ressenties avant la paralysie médullaire.

Fertilité

Un homme qui a une paralysie médullaire est apte à la procréation. L’érection de la verge et l’éjaculation peuvent être maintenues malgré la paralysie médullaire, de même qu’une qualité de sperme suffisante. En cas de fonction restreinte ou inexistante, les possibilités sont nombreuses pour satisfaire le désir d’enfant.

Fonction sexuelle modifiée chez la femme

Chez la femme blessée médullaire, les signes physiques d’excitation sexuelle peuvent être moins forts voire entièrement absents selon le niveau lésionnel. Cela ne veut pas dire pour autant qu’elle ne ressent pas de désir. Il se peut que l’orgasme soit encore possible ou qu’il disparaisse, selon le niveau de la lésion. En tout cas, il est ressenti de manière différente, voire de manière désagréable ou pas du tout, notamment à cause de la spasticité survenant au niveau des jambes et du ventre ou à cause du phénomène appelé dysrégulation autonome.

Les femmes blessées médullaires peuvent avoir des enfants.

Fertilité

Peu après un traumatisme médullaire, les règles peuvent s’arrêter. Elles reviennent au bout de deux à douze mois. Néanmoins, la femme blessée médullaire peut tomber enceinte sans problème, la maturation et l’ovulation étant commandées par le système hormonal. La grossesse ne pose pas problème. Il faut juste faire attention à certaines choses, par exemple l’interprétation des contractions, l’ajustement des moyens auxiliaires (fauteuil roulant notamment).

Naissance

En principe, l'accouchement se déroule spontanément et sans complications, même si la mère ne presse pas activement pour mettre son enfant au monde. La décision de recourir ou non à la césarienne est guidée par les mêmes critères de choix que ceux auxquels on se réfère chez la femme sans lésion médullaire. Une exception cependant : en cas de lésion haute et de dysrégulation autonome (maux de tête, sueurs, ralentissement du pouls et respiration par le nez entravée).

Chez la femme blessée médullaire dont la hauteur lésionnelle est au niveau de T6 ou plus haute, il est recommandé de prévoir un accouchement sous péridurale.

Respiration chez le sujet blessé médullaire

Fonctionnement de la respiration

Lors de la respiration, le diaphragme s'abaisse et les côtes s’écartent en même temps. Dans l'espace ainsi formé s’opère une dépressurisation de sorte que les poumons s’étirent, puis l’air afflue. Dépourvus de musculature, les poumons, à eux seuls, ne peuvent pas créer cette différence de pression nécessaire à l’inspiration. D’où l’importance du diaphragme qui joue un rôle majeur en tant muscle respiratoire clé tout comme les muscles respiratoires auxiliaires (notamment les muscles intercostaux externes et les muscles abdominaux). L’inspiration est un processus actif contrairement à l’expiration.

Après l’inspiration, le diaphragme se relâche et retourne dans sa position initiale en forme de voûte. Les muscles abdominaux, pectoraux et intercostaux se détendent, les côtes s'abaissent, les tissus pulmonaires, par nature élastiques, se resserrent si bien que l’air est expulsé des poumons.

Les poumons sont logés dans la cage thoracique qui forme une cavité. Leur surface extérieure est recouverte d’une plèvre dite viscérale et la face interne des côtes est tapissée d’une plèvre pariétale. Ces deux membranes forment à elles deux la plèvre qui empêche les poumons de s’affaisser (et de susciter un collapsus). Quelques millilitres de liquide se trouvent entre la plèvre viscérale et pariétale, ce qui permet aux poumons de se soulever sans frottement lors de l’inspiration et de l’expiration.

Contrôle de la respiration

Le contrôle de la respiration siège au centre de la respiration. Il est situé à la base du tronc cérébral, à l'endroit où se fait la transition entre le cerveau et la moelle épinière. C'est là que le nombre d’inspirations, le rythme respiratoire et la capacité de respirer sont régulés.

Le contrôle s’opère par différents mécanismes, comme le nerf phrénique, les nerfs des muscles respiratoires auxiliaires et un certain nombre de processus chimiques qui ont lieu dans le sang (modification du taux d’oxygène et de dioxyde de carbone).

Respiration chez le sujet blessé médullaire

Plus le niveau de la lésion est haut, plus les muscles respiratoires auxiliaires sont affectés car le diaphragme, le muscle clé permettant d’inspirer, est innervé par des nerfs émergeant des racines cervicales C3 et C5. Il n’est pas rare que le sujet blessé médullaire présente un dysfonctionnement partiel ou total des muscles abdominaux. Lorsque le diaphragme est défaillant, plus aucune respiration autonome n'est possible, et le recours au respirateur artificiel est indispensable.

La défaillance des muscles respiratoires auxiliaires modifie le mécanisme physiologique de la respiration.

- Les muscles abdominaux ne pouvant plus se contracter, les organes de la cavité abdominale s'affaissent.

- Le diaphragme s’aplatit. Il est moins mobile et développe donc moins de force que celle qui est nécessaire pour inspirer.

- La partie paralysée de la cage thoracique ne se soulève plus mais est au contraire tirée vers le bas par traction du diaphragme.

- Par conséquent, le déploiement des poumons est moindre et irrégulier ; la quantité d’air qui pénètre dans les poumons diminue.

Le volume d'air inspiré est donc moins grand et la ventilation des poumons irrégulière. Si cela arrive et persiste quelque temps, les petites ramifications des poumons risquent de ne plus être ventilées du tout, de faire un collapsus ou de « se coller ». C’est l’une des raisons pour lesquelles il faut veiller à ce que le sujet blessé médullaire suive une thérapie respiratoire (thérapie par inhalation, expectoration et mobilisation des sécrétions).

Patiente ventilée

Ventilation mécanique et sevrage

Lorsque la paralysie médullaire est haute, il est parfois nécessaire de ventiler les patients pendant un certain temps via une sonde d’intubation trachéale. Dans ce cas, l’usage de la parole, mais aussi manger et boire sont restreints.

On recourt au « Weaning », un processus de sevrage qui permet de se détacher progressivement du respirateur, notamment après les longs épisodes de ventilation en unité de soins intensifs. Le sevrage est un défi dans la plupart des hôpitaux traitant les patients souffrant de plusieurs maladies. Cela suppose un savoir-faire professionnel et des ressources spécialisées correspondantes pouvant être mobilisées.

Weaning au Centre suisse des paraplégiques

Au fil des ans, le Centre suisse des paraplégiques n’a cessé de développer et faire progresser l’une de ses compétences clés, à savoir le « Weaning » (ventilation mécanique) chez le sujet blessé médullaire. Dans le contexte des paralysies médullaires hautes, la ventilation mécanique, le sevrage, les préparatifs pour la mise en place de la ventilation à domicile, la gestion des sondes ainsi que celle tout aussi complexe des voies respiratoires font partie de tout un protocole quotidien.

Une équipe interdisciplinaire extrêmement bien rodée travaille au Swiss Weaning Centre sur le terrain de la rééducation respiratoire. Elle est constituée de spécialistes en médecine intensive, de pneumologues, de médecins spécialisés en matière de rééducation, de logopèdes, de physiothérapeutes et d’ergothérapeutes opérationnels jour et nuit, pour les patients ayant ou non une lésion médullaire. La thérapie de sevrage pour les patients ventilés a lieu en unité de soins intensifs ou normaux. Dans les cas où une ventilation à domicile est nécessaire, celle-ci est mise en œuvre de manière compétente voire prise en charge ou encadrée à domicile par des « Flying Nurses » (infirmières spécialisées).

Patiente avec intubation trachéale

Complications

Une paralysie médullaire mal prise en charge peut entraîner de lourdes complications.

Dysrégulation autonome

La dysrégulation autonome est un trouble de la régulation du corps qui survient lorsque le système nerveux végétatif est excité de manière excessive dans certains cas de lésion médullaire au-dessus de la vertèbre thoracique T7. Sont impliqués dans la dysrégulation autonome différents stimuli qui provoquent un rétrécissement incontrôlé des vaisseaux sanguins en-deçà du niveau de lésion avec pour conséquence une brusque montée de tension. La réaction du cerveau face à cet accroissement excessif de la pression artérielle est de tenter de ralentir le rythme cardiaque afin de faire baisser la tension.

La dysrégulation autonome survient souvent en cas de vessie trop remplie ou distendue ou en présence d’une constipation. De tels troubles de la régulation constituent une urgence médicale et peuvent entraîner des crises convulsives, une perte de connaissance ou des accidents cardio-vasculaires.

Causes les plus courantes

- Vessie trop pleine, dilatée

- Spasmodicité vésicale

- Intestin plein (forte constipation)

- Irritations venant de l’extérieur (pression, escarre de décubitus)

- Brûlures

Autres causes possibles

- Infections (vessie, peau, ongles incarnés ou présentant une inflammation, etc.)

- Examens urologiques / gynécologiques

- Grossesse / accouchement

- Effort physique intense et vessie pleine

Dysrégulation orthostatique

Chez les personnes non paralysées, la régulation adéquate de la fonction cardiaque et artérielle se fait via le système nerveux végétatif. La situation est différente chez le sujet blessé médullaire car il ne peut pas rétracter ses muscles. Comme le système nerveux ne peut pas réagir, le sang descend subitement dans les jambes et en cas de changement de position, de passage de la station allongée en position assise, la pression artérielle baisse subitement. Résultat : vertiges, état d’abattement, vision floue ou sentiment de vide dans la tête, Dans les cas extrêmes, évanouissement. Cela concerne le sujet paraplégique et tétraplégique.

Thrombose

Formation d’une thrombose veineuse

Par thrombose veineuse, on entend la formation d’un caillot de sang, appelé thrombus (A) dans une veine. Il se produit un rétrécissement ou une occlusion du vaisseau sanguin (B). Les thromboses veineuses sont dangereuses vu que la migration d’un caillot de sang jusqu’aux poumons peut entraîner une embolie pulmonaire (C).

Causes

Les causes connues des thromboses veineuses sont l’alitement, les infections et les blessures telles que les fractures osseuses, etc. Le danger est également accru en cas de de thromboses antérieures, de surcharge pondérale, de tabagie et de prise de substances hormonales.

Thromboses chez le sujet blessé médullaire

Dans les premiers mois qui suivent leur paralysie médullaire, les personnes concernées sont exposées à un risque de thrombose veineuse environ 250 fois supérieur au reste de la population. Cette propension diminue et passe à 20 au cours des premières années pour retomber ensuite et se maintenir dans une fourchette se situant entre 3 et 10. Les raisons du risque élevé de subir une thrombose pour le sujet paralysé médullaire ne sont que partiellement connues.

Symptômes physiques possibles

- Douleur subite dans la partie du corps affectée (uniquement en cas de sensibilité conservée) Douleur au niveau de la plante du pied ou douleur lancinante le long de la veine

- Apparition de gonflements

- La partie affectée présente une coloration rouge ou bleuâtre, ou un réchauffement.

- Sensation générale de malaise. Pouls accéléré, légère hausse de température

La thrombose est une urgence médicale qui doit être prise en charge le plus rapidement possible.

Il faut être vigilant, notamment l’été et en cas de blessure à la jambe ou de long trajet. Mesures de prévention des thromboses

- Hydratation suffisante

- Médicaments « anticoagulants » en cas de durée de mobilisation extrêmement réduite.

- Port de bas de contention en cas de fort gonflement des jambes

En raison du risque de thrombose extrêmement élevé peu après la survenue de la paralysie médullaire, on administre des anticoagulants aux personnes concernées et on leur prescrit le port de bas de contention pendant les six premiers mois.

Infection des voies urinaires

Le sujet blessé médullaire est beaucoup plus exposé au risque de contracter une infection des voies urinaires (IVU). Dans les pays où la conjoncture économique est favorable, c’est l’un des motifs d’hospitalisation majeur, et l’une des causes majeures de décès prématuré dans les pays en voie de développement.

Une infection des voies urinaires peut surgir pour différentes raisons, la plus fréquente étant l’invasion de germes extérieurs dans l’urètre ou la vessie lors des sondages vésicaux effectués à l’aide d’un cathéter. Peuvent également causer une IVU les résidus d’urine, les calculs vésicaux et rénaux, une vessie trop active ou un écoulement urinaire entravé (entraînant le phénomène de reflux). Par ailleurs, l’hydratation, l’hygiène corporelle, le fait d’être enceinte, mais aussi les systèmes d’indemnisation et l'accès aux prestations de soins de santé peuvent favoriser l’apparition de IVU.

Constipation et incontinence fécale

Outre la fonction vésicale, la fonction intestinale est également affectée chez le sujet blessé médullaire du fait de la lésion de la moelle épinière, avec pour conséquence le phénomène de constipation ou d’incontinence fécale pouvant engendrer de graves complications.

Également important à ce propos : il est impératif de mettre en place un programme de gestion intestinale individualisé. Points cruciaux:

- Hydratation et alimentation suffisantes et proportionnées.

- Sustentation alimentaire et médication ajustée si nécessaire.

- Choix du mode d’évacuation des selles et toucher rectal Procédé et technique adéquats à mettre en place (administration de suppositoires pour stimuler la défécation, lavages ou laxatifs).

- Pose d’une stomie par intervention chirurgicale (abouchement chirurgical permettant l’évacuation des selles).

Une bonne gestion intestinale prévient les complications et aide les personnes blessées médullaires à participer à la vie en société.

Une alimentation appropriée, mesure de prévention contre la constipatio.

- Hydratation et alimentation suffisantes et proportionnées.

Spasticité

La régulation de la tension du corps est très complexe. Le cerveau et la moelle épinière commandent conjointement les mouvements. La spasticité est un phénomène fréquent chez le sujet blessé médullaire. Raisons de la spasticité:

- En cas de paralysie médullaire, les voies nerveuses ascendantes et descendantes à l’intérieur de la moelle épinière, par lesquelles la régulation a lieu, sont interrompues.

- Résultat : le cerveau n’a plus d’influence sur les réflexes et le déploiement de la force musculaire. Les réflexes sont des mouvements involontaires directement induits par l’arc réflexe à l’intérieur de la moelle épinière.

- Étant donné que la moelle épinière a subi une lésion, la régulation des réflexes est entravée. Ceux-ci ne peuvent plus être « freinés ». Résultat : ils réagissent puissamment.

Spasticité

La spasticité est corrélée au fait que le tonus musculaire de base (tension propre à chacun) est accru dans les parties du corps qui sont paralysées. Il se produit une limitation en termes de flexibilité.

Spasmes

Les spasmes sont des réactions non corrélées à des stimuli sensoriels particuliers. Le contrôle siégeant dans la moelle épinière étant devenu inopérant, les réponses aux stimuli sensoriels se traduisent par des contractions musculaires non corrélées. On fait la distinction entre spasmes de flexion et d’extension, selon le degré d’atteinte de la musculature de flexion et d’extension.

Implications pour le sujet blessé médullaire

La flexibilité des articulations est restreinte car les muscles environnants sont tendus à un tel point que cela entraîne une perte totale d’élasticité et donc de mobilité.

Par conséquent, chaque mouvement mobilise beaucoup plus de force, ce qui peut notamment engendrer une diminution de l’autonomie.

S’ils se produisent de manière très impromptue, les spasmes peuvent constituer un danger car ils perturbent les mouvements dans leur déroulement et peuvent de la sorte provoquer chutes et blessures.

La spasticité peut aussi avoir des effets bénéfiques

- Elle peut conférer plus stabilité au corps en ce sens que les parties paralysées du corps reproduisent d’office les impulsions venant des parties non paralysées du corps. La raison en est que les articulations empêchent absolument tout mouvement dans d’autres directions du fait de la tension accrue des muscles voisins.

Il est parfois possible de mettre à profit les spasmes qui surviennent brusquement, dans les activités de la vie de tous les jours.

- Lors des transferts, les spasmes d’extension peuvent aider à se tenir debout un court instant

- à relever les jambes au lit

- à s’habiller

Faire bouger ou étirer les articulations passivement grâce à la thérapie manuelle, cela aide.

Traitements possibles

Mesure de gestion

- Mobiliser ou étirer les articulations par la thérapie manuelle

- Attelle de positionnement et / ou plâtre

- Mobilisation active et exercices

- Techniques électroniques, mécaniques ou thermales pour la stimulation des muscles et des nerfs

- Médicaments anticonvulsifs

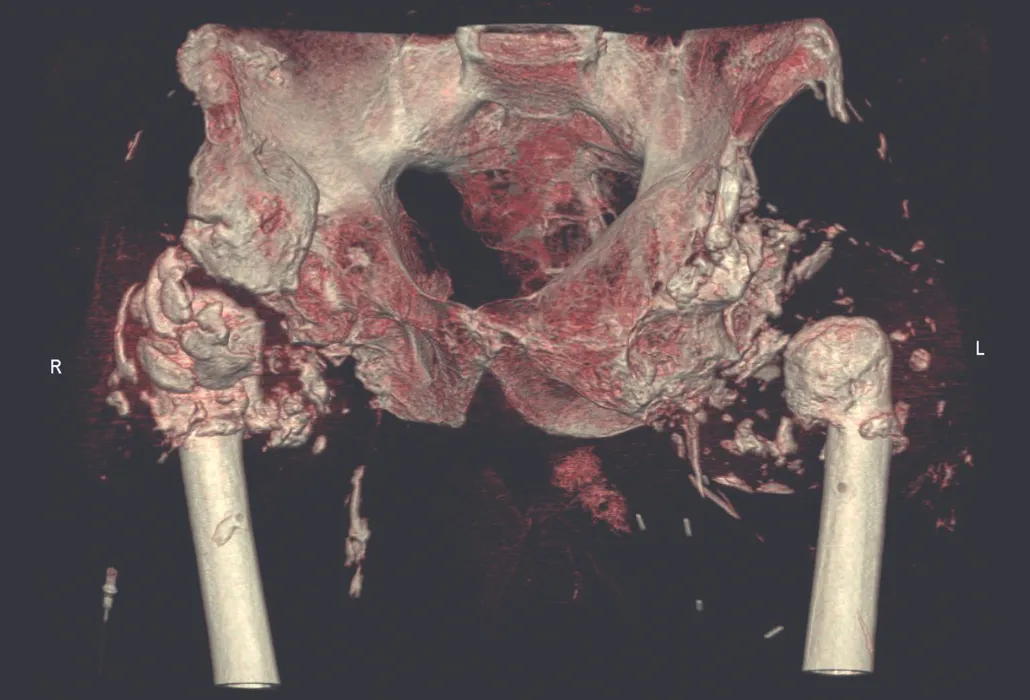

Ossification hétérotopique

Cliché 3D : bassin affecté par le phénomène de l’ossification, avec formation de tissus osseux affectant la hanche des deux côtés

Les ossifications hétérotopiques sont des transformations subites de tissus musculaires qui se muent en structure osseuse calcifiée. Elles concernent 20 à 30 % des sujets blessés médullaires, en général au bout d’un à cinq mois après la paralysie. Elles apparaissent le plus souvent au niveau des parties molles entourant l'articulation de la hanche, des deux côtes en général. Si on ne les traite pas dès la phrase initiale, les ossifications hétérotopiques peuvent restreindre considérablement la mobilité de l’articulation intéressée.

Contractures

On entend par contracture un raccourcissement des muscles, capsules ou tendons entraînant une restriction de la mobilité des articulations. Si on ne les étire pas, les muscles, tendons ou ligaments se raccourcissent. Conséquence : perte de mobilité des bras et des jambes.

Pied déformé

Source de complications dans la vie de tous les jours

- Transferts plus laborieux et toilette plus difficiles

- Perte de mobilité au niveau des bras, corrélée à la perte d’autonomie

- Tendance à la formation de points de pression due à la difficulté de changer de position car la pression ne peut pas se répartir comme il le faudrait sur les différentes régions du corps.

Exemple

Si on garde les jambes repliées en permanence, les muscles extenseurs ne peuvent plus assumer leur fonction qui consiste à déplier les jambes. Résultat : les jambes finissent par ne pouvoir se déplier complètement.

Pour éviter ce phénomène, il faut mobiliser les membres activement ou passivement et changer souvent de position.

Ostéoporose

La masse osseuse commence à décroître dès que survient une lésion médullaire. D’où le risque accru de développer une ostéoporose en-deçà du niveau de lésionnel (étage de la blessure médullaire).

Radiographie : fracture du tibia d’origine ostéoporotique.

Définition de l’ostéoporose

L’ostéoporose est une affection du squelette entraînant une diminution de la densité minérale ainsi que des altérations micro-architecturales à l’intérieur des tissus osseux. L’os concerné subit une réduction de résistance osseuse considérable. Cela va de pair avec un risque de fracture augmenté sans que le sujet blessé médullaire force outre mesure dans ses activités de la vie quotidienne normales.

Causes

Facteurs possibles

- Immobilisation

- Mutations hormonales (notamment en cas de ménopause)

- Altérations (métaboliques) dues à la lésion médullaire

- Avancée en âge

- Dénutrition

Prévention de l’ostéoporose

esures à prendre au quotidien

- Activité physique et sportive si possible en plein air en s’exposant à la lumière du soleil

- Alimentation équilibrée et riche en calcium

- Apport suffisant de vitamine D en cas de carence avérée

- Appui ciblé sous forme d’électrostimulation fonctionnelle

- En cas d’ostéoporose connue sévère, la prise de médicaments spécifiques peut s’avérer nécessaire ; voir au cas par cas en concertation avec le médecin traitant ou les spécialistes.

Voies respiratoires

Pneumonie, aspiration (« fausse route » c.-à-d. pénétration d’aliments, de liquides dans les voies respiratoires) et détresse pulmonaire sont les causes de maladie et de décès les plus courantes chez le sujet blessé médullaire. Une bonne gestion des voies respiratoires permet de prévenir de telles complications, p. ex. vaccination annuelle contre la grippe. Une prise en charge immédiate des infections des voies respiratoires par l’administration d’antibiotiques et la mise en place précoce d’une assistance pour la toux chez le sujet blessé médullaire ayant une lésion haute.

Évaluation régulière des fonctions respiratoire et pulmonaire

La gestion des voies respiratoires sur le long terme

- Évaluation régulière et suivi régulier des fonctions respiratoire et pulmonaire

- Assistance ventilatoire mécanique à court terme ou à long terme

- Entraînements de la musculature impliquée dans la respiration

- Entraînement à l’endurance

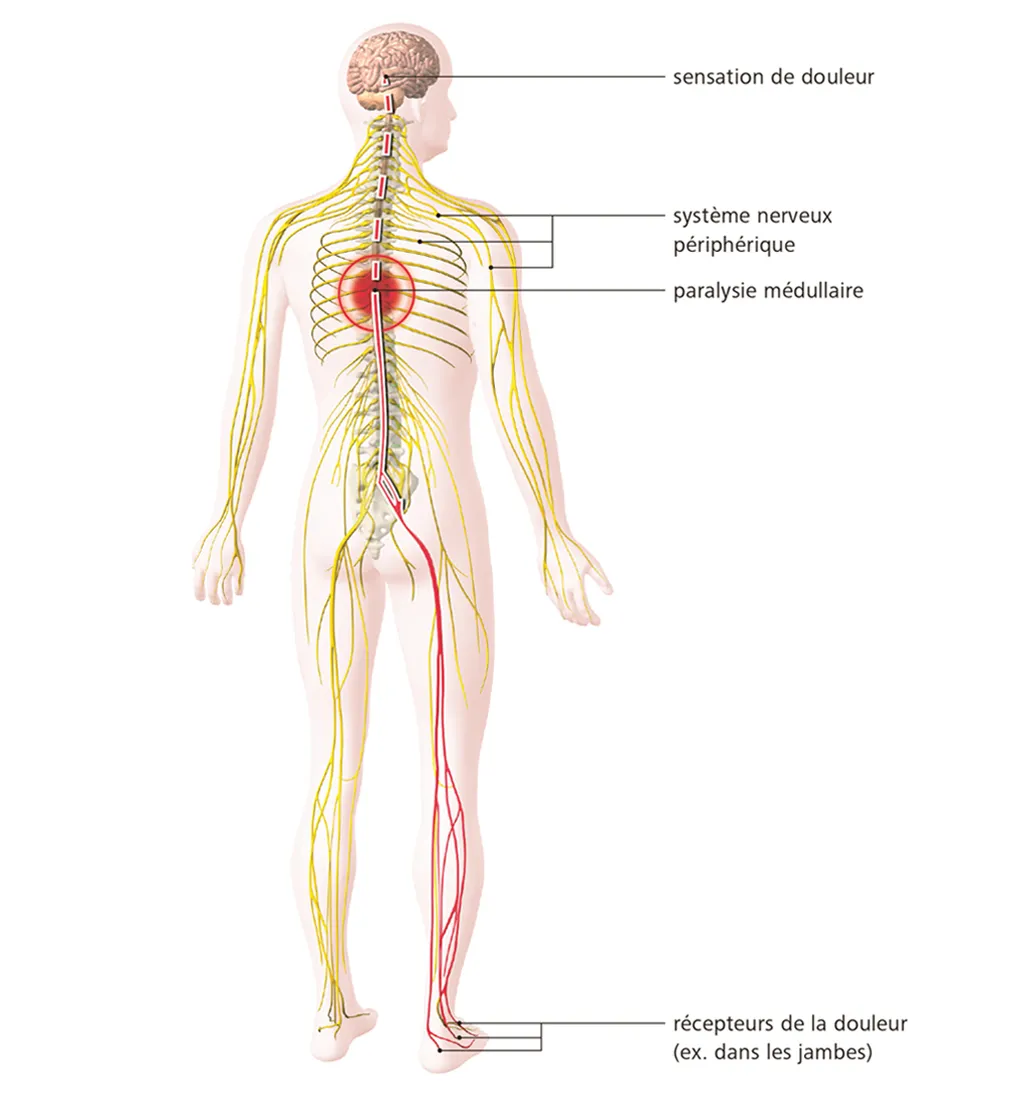

Douleur

Nombreuses sont les personnes blessées médullaires qui souffrent de douleurs neuropathiques suite à leur lésion médullaire. La sensation de douleur peut être perçue de manière très variable : fourmillements, tiraillements, sensations de décharge électriques, de brûlure, de picotements lancinants, de douleurs tranchantes, d’oppression ou d’accablement.

La douleur neuropathique chez le sujet blessé médullaire

En raison du dysfonctionnement du système nerveux, la douleur est perçue par les récepteurs de la douleur, malgré l'absence de blessure localisée (p. ex. dans les jambes). À cause de la paralysie médullaire, le centre de la douleur de cerveau ne peut pas recevoir le message envoyé par le nerf périphérique.

Pourtant, le centre de la douleur du cerveau émet paradoxalement une sensation de douleur chronique ressentie la plupart du temps en-deçà du niveau lésionnel.

Système nerveux périphérique / paralysie médullaire / sensibilité douloureuse chez le sujet médullaire

Causes

Les causes de la douleur dite neuropathique peuvent être mécaniques, toxiques, métaboliques ou dues à des affections du système nerveux central ou périphérique de nature inflammatoire. Les douleurs neuropathiques se distinguent donc des douleurs ressenties quand le système nerveux est intact. (p. ex. douleurs au niveau des épaules dues à la sollicitation constante de celles-ci pour propulser le fauteuil roulant, mauvaise posture, etc.)

Exemples de douleurs neuropathiques

- Douleurs à la jambe en cas de pincement d’une racine nerveuse.

- « Douleur fantôme » après une amputation.

La douleur affecte la qualité de vie

Les études menées révèlent que près de 58 % des personnes blessées médullaires souffrent de douleurs neuropathiques chroniques dès la première année qui suit leur paralysie. La plupart d’entre elles ont des symptômes qui s’aggravent au fil des ans. Nombreuses sont celles qui disent ressentir une sensation de douleur permanente, ce qui impacte beaucoup leur qualité de vie. Les gestes de la vie quotidienne et les activités telles que travailler, conduire, pratiquer des hobbies ou participer à la vie en société sont difficilement possibles.

Diagnostic

Il n'est parfois pas possible de poser un diagnostic, de donner une description précise de l’origine des douleurs et de la sensation douloureuse. On sait toutefois que le stress, le surmenage et les problèmes psychiques peuvent renforcer la perception de la douleur.

Thérapies

Les formes et causes de la douleur sont multiples. Chaque personne réagit de façon différente aux stimuli physiques.

Les médicaments peuvent aider à soulager la douleur, mais cela peut prendre un certain temps avant de trouver la bonne posologie. Par ailleurs, les approches multidisciplinaires sont prometteuses. Il est possible de mettre en place des stratégies permettant de neutraliser la douleur et d’éprouver dans le même temps du plaisir à participer à des activités qui se pratiquent avec autrui.

- Physiothérapie

- Psychothérapie

- Acuponcture

- Art-thérapie et musicothérapie

- Sport et méthode Feldenkrais (pédagogie du mouvement spécifique)

- Gestion du stress

Thérapie de la douleur au Centre suisse des paraplégiques

Le Centre suisse des paraplégiques a mis sur pied son propre centre de médecine de la douleur. Y exerce une équipe interdisciplinaire de spécialistes en la matière qui prend en charge les personnes blessées médullaires ou non en s’appuyant sur une approche holistique pour le traitement de la douleur. Étendue de l’approche

- Pose d’un diagnostic spécialisé exhaustif prenant en compte les symptômes

- Évaluation des résultats des examens en concertation avec l’équipe comprenant des spécialistes issus de domaines de spécialisations différents

- Mise en œuvre d’un concept thérapeutique élaboré en commun avec le patient

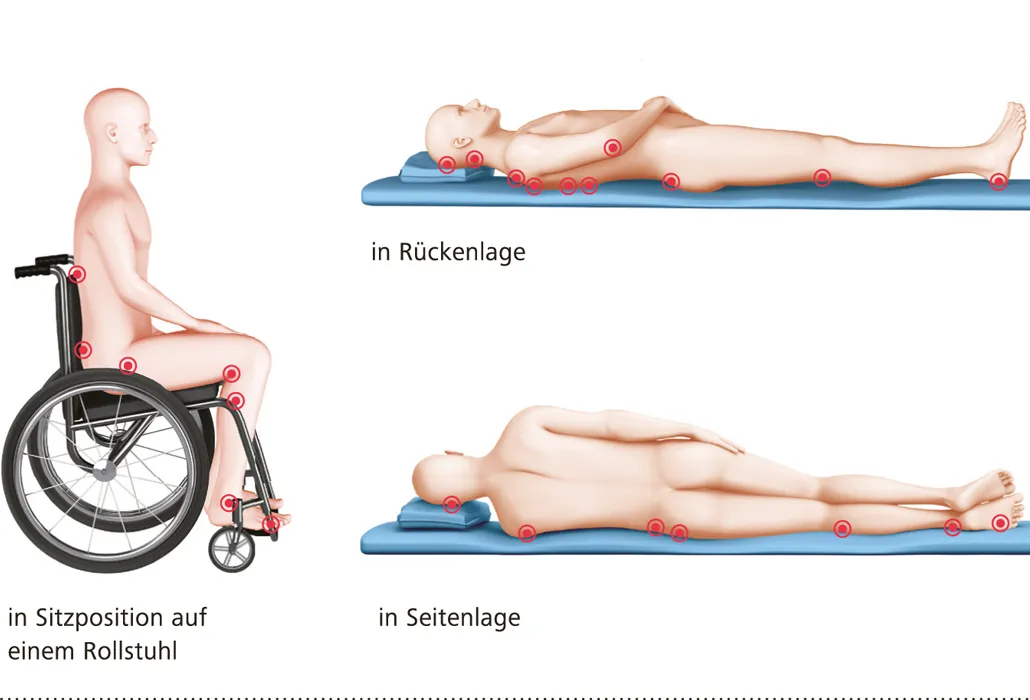

Escarres de décubitus

Une escarre de décubitus (plaie de pression) peut apparaître à tout moment chez le sujet blessé médullaire. Cela s’explique par une sensibilité cutanée et une mobilité limitées (souplesse). Une escarre de décubitus peut avoir un impact considérable sur la santé, l’état fonctionnel et la qualité de vie du sujet blessé médullaire, et les hospitalisations peuvent être assez longues.

Points de pression

Apparition d’un point de pression

- Une pression prolongée ou une forte pression de courte durée provoque une réduction du flux sanguin. Apparaît alors une rougeur localisée permanente sur la peau causée par la mauvaise circulation du sang dans la zone de la peau où s’exerce la pression, ce qui entraîne la mort des cellules.

- Lorsque la peau est régulièrement sollicitée au même endroit, des callosités peuvent aussi se produire.

Peau présentant une rougeur - escarre de décubitus du premier degré

Plus on attend avant de traiter une escarre, plus elle se creuse et plus le processus de guérison est long. Les parties du corps paralysées ayant perdu leur sensibilité sont particulièrement vulnérables. Les rougeurs surgissent souvent en présence de forces de cisaillement et de frictions (cf. illustration).

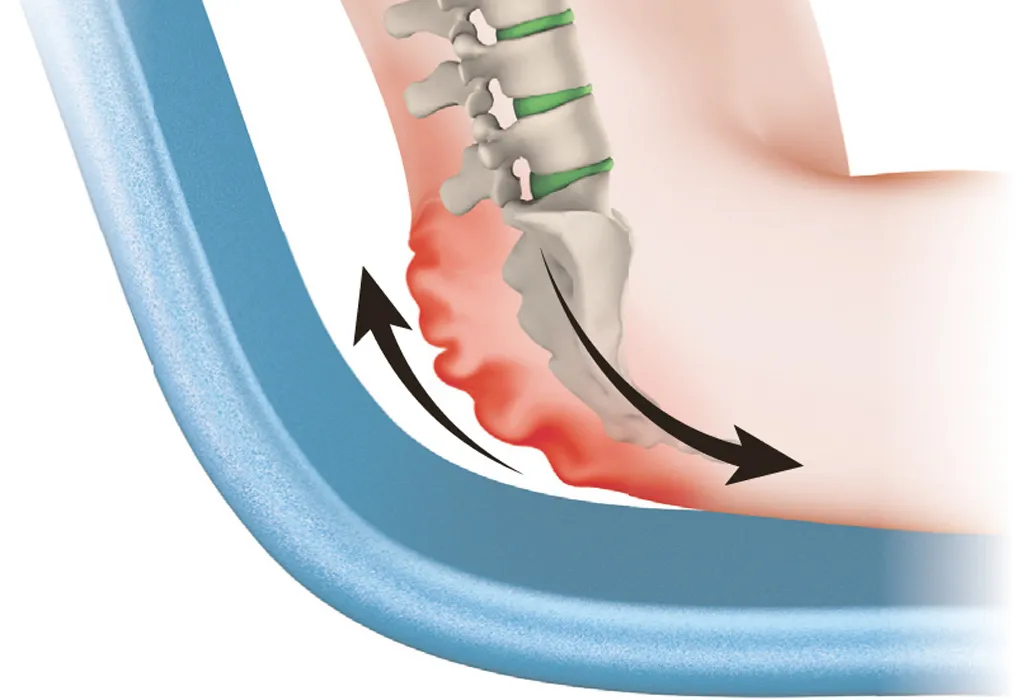

Formation des forces de cisaillement

Par forces de cisaillement, on entend la conjonction de deux forces opposées parallèles à la peau.

Le lent glissement ou plissement des différentes couches de la peau provoque des microtraumatismes.

Le phénomène de cisaillement se produit en position assise au lit et lors des transferts par glissement vers le fauteuil roulant ou le fauteuil de douche, etc.

Traitement d’une escarre de décubitus

Traiter une escarre par soi-même est à proscrire. Une inspection de la peau doublée d’un traitement à un stade précoce par le médecin traitant évite les complications.

Si une rougeur apparaît, il faut immédiatement décharger la région touchée jusqu’à ce que la peau ait récupéré.

Selon l’endroit où se trouve le point de pression, il est possible de continuer à se déplacer assis dans son fauteuil roulant pendant la journée ou installé sur un brancard à roulettes. Sinon il faut garder le lit et opérer des repositionnements réguliers.

Brancard à roulettes pour se déplacer en cas d'escarre de décubitus au fessier.

Comment éviter la formation de points de pression ?

- En soulageant régulièrement la charge qui s’applique sur la peau dans le fauteuil roulant : soulever son corps, se pencher vers le côté ou en avant, faire basculer le fauteuil roulant toutes les 20 minutes environ.

- En alternant position latérale et ventrale au lit.

- En évitant de s’asseoir ou de s’allonger par mégarde sur des objets pouvant causer un ou des points de pression : boutons, téléphone portable, etc.

- En prévoyant des draps de lit sans pli ni repli ainsi que des vêtements adaptés sans clou ni bouton ni couture ou surpiqûre grossière dans le dos ou au niveau des fesses.

- En s’asseyant si possible sur des coussins de siège adaptés (en avion, en voiture, dans le bus, etc.)

- En prévoyant des équipements rembourrés pour les soins du corps : lunette de toilettes rembourrée, siège pour la douche rembourré et assise de fauteuil roulant pour la douche également rembourrée.

La mesure la plus importante pour prévenir l’apparition de points de pression est l’inspection régulière de la peau par un examen visuel et palpation de celle-ci.

La prévention des escarres est l’un des points cruciaux dans le domaine des soins de santé fournis aux blessés médullaires, et c’est surtout moins coûteux que de traiter une escarre. Par conséquent, l’une des grandes priorités est premièrement de bien l’expliquer aux personnes touchées et à leurs proches et, deuxièmement, de leur prodiguer une formation dans le cadre d’un accompagnement à vie leur permettant de maîtriser les techniques adéquates.

Conseil ParaHelp à Nottwil

La Fondation suisse pour paraplégiques propose un accompagnement à vie aux blessés médullaires qui ont terminé leur rééducation. ParaHelp est une filiale de la FSP qui conseille les personnes touchées à leur domicile, ainsi que leurs proches et les auxiliaires de vie. L’objectif étant que ses clients puissent se débrouiller autant que possible dans la vie. L’offre de ParaHelp englobe aussi les conseils prodigués dans le domaine des points de pression, des escarres et de la prise en charge des plaies.

Dangers en cas de mobilité réduite

Chez le sujet blessé médullaire, la sensibilité, la faculté de percevoir, est altérée. Le système sensible reçoit des informations grâce à une multitude de terminaisons nerveuses et de récepteurs répartis dans tout le corps. Il nous relaie les informations que notre corps nous envoie en rapport avec la pression, la dilatation, la vibration, la température ou la douleur.

Système d’alerte du corps

La sensibilité est un système d’alerte important du corps humain. Quand celle-ci est totalement ou partiellement défaillante, nous n’obtenons pas les informations qui nous avertissent des dangers. Chez le sujet blessé médullaire, ce signal d’alarme majeur ne fonctionne pas à cause de la sensibilité réduite. Diverses complications potentielles

- Points de pression

- Brûlures dues à l’utilisation de sources de chaleur et au contact avec des surfaces ou des objets brûlants (bouillotte, coussins de noyaux de cerise, lumière rouge, etc.)

- Hypothermie et hyperthermie Chez le sujet blessé médullaire, le phénomène de transpiration qui a pour but de réguler la température du corps n’a lieu que dans les parties du corps non touchées par la paralysie. Chez le sujet tétraplégique, en cas de canicule, la régulation thermique est trop réduite pour maintenir la température du corps dans le registre de la normale.

Atomiseur pour s’asperger d'eau en cas d’hyperthermie

Les mesures de prévention sont : avoir un atomiseur sous la main pour s’asperger d'eau en cas d’hyperthermie, porter un couvre-chef et des vêtements légers, boire beaucoup, préférer les endroits ombragés, équipés d’un ventilateur.

Accédez à une connaissance plus appro-fondie

Quellen

Centre suisse des paraplégiques (éditrice) (2017) Vivre avec une lésion de la moelle épinière Chapitre 3 (première édition) Nottwil Centre suisse des paraplégiques

Werden Sie jetzt Mitglied und erhalten Sie im Ernstfall 250 000 Franken.